-

歐洲權威藝術出版社 Éditions Cercle d'Art 即將出版李真專輯畫冊

2025年12月17日 在歐洲最負盛名的法國藝術出版社 Éditions Cercle d'Art 將於 2026 年第一季推出一本厚達 232 頁的大型李真藝術專書。由巴黎馬恩河谷當代藝術博物館(Musée d'art contemporain du Val-de-Marne, MAC VAL)典藏組總監 Yuan-Chih Cheng 撰寫萬餘字的論述,並由法國資深設計師 Camille Delahousse... 繼續 -

賽努奇博物館典藏李真〈無憂國土〉

2025年11月21日 巴黎賽努奇亞洲藝術博物館 (Musée Cernuschi) 正式典藏李真創作於 1998 年的代表作之一《無憂國土》 (84 x 28 x 48 cm),該館僅精選極少數的當代雕塑家,李真作品即為其重要典藏。策展人 Mael Bellec 來台特別至李真住家「隱辰山居」拜訪時指出: 「作品以渾圓的形體與輕盈的姿態呈現漂浮之感,線條簡潔,神態自若,展現心靈的純粹。」 賽努奇亞洲藝術博物館屬巴黎市立美術館體系,放眼歐洲,該館是少數專精於收藏與推動東方、乃至亞洲當代藝術的美術館之一。1898 年開放以來,其展覽方式改變了十九世紀歐洲以東方主義觀賞亞洲美術的角度。該館教育推廣亞洲傳統與當代之間的關聯,使歐洲觀眾得以親炙亞洲藝術的多元性與創作活力,並擁有 15000 件藏品。... 繼續

-

Michelle Blade 受邀於上海寶龍美術館舉辦個展「The River」

2025年11月6日 亞洲藝術中心代理藝術家 Michelle Blade ,繼 2023 年台北畫廊個展「Maker of Meaning」,以及 2024 年於北京畫廊舉辦的「Grace Electric」個展之後,受邀將於 2025 年 11 月 16 日至 2026 年 1... 繼續 -

心象 / 外相:國際當代繪畫特展

2025年10月4日 亞洲藝術中心攜手朱銘美術館隆重推出《心象 / 外相:國際當代繪畫特展》,集結來自美國、英國、以色列、中國、香港與台灣的多位藝術家,呈現一場具有里程碑意義的國際繪畫盛會。 朱銘美術館是藝術家最宏偉且最具野心的創作。他親自購地並設計建築與雕塑園區,並慷慨捐贈超過兩千件自有作品及私人收藏。這項歷時十二年完成的壯舉於 1999 年落成啟用,至今持續致力於學術研究、展覽策劃與兒童美育教育,成為朱銘精神的永恆見證。美術館佔地十公頃,背山面海,將藝術與自然緊密融合。館內雕塑與展覽經過精心安排,與周遭景觀產生對話與互動。作為台灣最具代表性的美術館之一,同時也是校外教學與家庭參訪的熱門去處,以其友善的氛圍與優質的教育計畫廣受讚譽。 本著將世界各地優秀藝術在地推廣的經營理念,朱銘美術館在眾多朱銘本人的雕塑之外,一直以來也非常關注西方與台灣潛力藝術家的繪畫作品。本次展覽聚焦於繪畫──一門具有悠久歷史卻依然充滿當代活力的藝術形式。從十三世紀在歐洲徹底革新繪畫技法的油畫,到為戶外寫生藝術家所喜愛的水彩與水粉,繪畫始終隨著藝術實踐不斷演進。二十世紀壓克力顏料與油畫棒的發明,更擴展了藝術家的材料選擇,並促成了混合媒材繪畫的普及。 《心象 / 外相:國際當代繪畫特展》匯集十六位藝術家的作品,並依主題分為四個面向。感官生活 呈現 Andrew Pierre Hart、Florence Hutchings、Charlotte Keates 與 Guy Yanai 的創作,捕捉他們對所在世界的直覺回應,從日常物件到引人思索的室內場景皆在其中。文化/社會反映... 繼續

-

伊誕.巴瓦瓦隆共同策展並參與日本國立民族學博物館「福爾摩沙 ∞ 藝術:台灣原住民當代藝術」特展

2025年9月25日 與亞洲藝術中心長期合作的排灣族藝術家伊誕.巴瓦瓦隆偕同黃海鳴教授、日本民博野林厚志教授共同策劃「福爾摩沙 ∞ 藝術:台灣原住民當代藝術」特展,展出內容深入探討原住民族文化的多樣性與當代創造力。本次展覽獲文化部支持,標誌雙方合作進程的重要里程碑。展覽於 2025 年 9 月 18 日至 12 月 16 日在日本大阪的國立民族學博物館展出。 本次展覽的策畫團隊由藝術家伊誕.巴瓦瓦隆、學者黃海鳴教授及日本國立民族學博物館野林厚志教授共同組成,並以「過去神話、傳說、幻想」、「歷史現實、苦難、重生」、「未來、希望、創造」三大主軸,勾勒原住民族文化在時代演進中的延續與變貌。包含伊誕.巴瓦瓦隆在內,展覽共邀請12位台灣原住民藝術家,作品形式涵蓋平面繪畫、雕塑與複合媒材等多元創作,從原住民族的神話出發,串連歷史記憶,走向對未來的想像。而這次伊誕.巴瓦瓦隆則是以其知名的「紋砌刻畫」及全新發展自 2024 年的紙本作品參展,啟蒙自父親的手藝 (lima) 與母親的話語 (kai),表達人與自然的關懷反思。這不僅是一場藝術展演,更是一次文化外交的實踐。 國立民族學博物館成立於... 繼續 -

亞洲藝術中心與 YOD Gallery 偕同參展 Tennoz Contemporary

2025年8月9日 Tennoz Contemporary|TENNOZ ART WEEK 2025 藝術家:蕭其珩 展期:2025.09.10–09.15 地點:YOD Gallery(TERRADA ART COMPLEX II 3F,東京) 亞洲藝術中心與 YOD Gallery 攜手參與 TENNOZ ART WEEK... 繼續

-

愛馬仕倫敦新龐德街旗艦店展出 Charlotte Keates 全新裝置藝術

2025年8月9日 Internal Landscapes 展期|至2025年 9月14日 地點:| 愛馬仕 倫敦旗艦店 地址:| 155 New Bond St, London , W1S 2UA , UK 英國藝術家 Charlotte... 繼續 -

Michelle Blade 受邀參與新疆美術館國際交流展「對影」

2025年7月1日 對影 策展人 | 魏祥奇 展期 | 2025.06.27-07.20 地點 | 新疆美術館 地址 | 中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市沙依巴克區友好北路167號 亞洲藝術中心代理藝術家 Michelle Blade,受邀參加新疆美術館策劃的國際交流展「對影」。此次聯展是她繼 2024 年 11 月於亞洲藝術中心(北京)舉辦個展後,再度於中國展出,亦為其持續於亞洲區域展開藝術對話的重要一步。... 繼續

-

亞洲藝術中心宣布代理藝術家 Charlotte Keates

2025年4月30日 亞洲藝術中心自 2022 年起與 Charlotte Keates 合作,多次於畫廊展覽與藝術博覽會展出她的畫作,在一次次交流與共事中,我們由其細膩繪製的作品深刻感受到她獨有的敏感、想像與詩意。如今,我們很榮幸地宣布 Charlotte Keates 正式加入亞洲藝術中心,成為我們代理的藝術家之一。 Charlotte Keates,1990 年出生於英國薩默塞特郡,畢業於法爾茅斯大學,目前工作及居住於根西島。她的畫作總在結構與空間中以特別的色彩與物件嵌入柔軟的語言。這些場景未必來自現實,而更像是一種記憶的投影與感受的重組,時間彷彿靜止在某個無人打擾的瞬間。她描繪的空間是虛構的,但藝術家的情感是真實的。Keates 不在畫中刻意鋪陳故事,卻總能讓人感受到空間的靜默與張力,誠如藝術史學者 Marco Livingstone 對 Keates 作品的評論:「畫面中突顯的區域帶有一種催眠般的存在感,彷彿在曖昧而無邊的空間氛圍中,被一道聚光燈喚醒、浮現出來。」 Charlotte Keates... 繼續 -

亞洲藝術中心宣布代理藝術家朱為白

2025年1月18日 亞洲藝術中心隆重宣布自 2025 年 1 月 18 日起代理藝術家朱為白。 將近十年前,我們開啟了與藝術家朱為白的深度合作。回顧這段旅程,許多人應該還記得2018年於亞洲藝術中心舉辦的「朱為白回顧展—破空為白」,我們梳理了藝術家數十年的創作脈絡,相信此展是他晚期的重要展覽之一。2020年的「大隅無界:藝域的無限擴展與延伸」的策展角度,則是將朱為白與李再鈐兩位藝術家抽象表現、雕塑與軟雕塑的多元變化,呈現出一場深刻的創作對話。2018年我們於香港巴塞爾藝術展以「重探1960年代台灣現代藝術的濫觴」為主題,展出朱為白1950-1980年代作品,令國際藝術界一同欣賞其前衛的膽識與自由創作的靈思。 朱為白,1929年出生於南京,本名朱武順,1949年隨軍來台。1953年,他在廖繼春的「雲和畫室」習畫,1958年加入東方畫會,成為台灣現代藝術運動的推動者之一。他的創作受到空間主義創始人封塔那(Lucio Fontana)的啟發,1960年代起以刀、剪、線、縫等創新技法,突破傳統畫布的平面限制,探索空間感。他的創作形式多元,涵蓋割布穿線型態的軟雕塑、油畫、水墨、拓印、版畫等,此外,他更具備極致的寫實功力,展現出技術與創新並存的能力。 這樣一位重要的藝術家亦有眾多美術館展歷,無不彰顯朱為白在台灣現代藝術史上的重要地位,如2005年台北市立美術館舉辦了「朱為白回顧展」,而他也參與2017年比利時伊克塞爾博物館舉辦的「從中國到台灣—抽象藝術先鋒 1955-1985」。 1960年代的台灣雖處於保守氛圍,卻孕育了一批勇於突破現狀的藝術家。東方畫會以實驗性創作開拓了台灣現代藝術的新可能性,朱為白作品不僅吸收歐洲抽象藝術精華,再回歸東方哲思而創要出屬於他自身溫暖素樸的特質。他的創作正是這段歷史的重要縮影,亞洲藝術中心始終致力於重新思索並推廣台灣現代藝術運動,以當代視角呈現這段重要的轉變時期,而東方畫會朱為白,即是這個黃金年代不可或缺的存在。 繼續

-

亞洲藝術中心宣布代理藝術家李錫奇

2024年10月6日 亞洲藝術中心隆重宣布自 2024 年 10 月 15 日起代理李錫奇。早在2002年,亞洲藝術中心即舉辦李錫奇個展,後持續於2016年及2019年台灣現代藝術聯展與李錫奇合作。此後,我們將更緊密地推廣這位台灣現代藝術重要推手、國家文藝獎得主豐富的創作。 1938年,李錫奇出生於金門古寧頭北山村,1949年的古寧頭戰役讓他的童年籠罩在戰火的陰影中,而求學的過程也多在兩岸戰事的轟鳴聲中渡過。 1955年,他保送入台北師範學校藝術科,並於1957年在該校舉辦個展,展現出他的藝術潛力。1958年,他與楊英風、陳庭詩、秦松、江漢東和施驊等藝術家共同組成了「現代版畫會」,後來又加入「東方畫會」,並成為該會中後期的重要成員之一。在他的藝術生涯中,李錫奇積極參與「台灣現代藝術運動」,創作不斷,獲獎無數。 1960年代中期,李錫奇與詩人及藝術家朋友們共同發起了第一、第二屆現代藝術季,激發了許多年輕人的熱情,為藝文界注入了蓬勃的生氣。這段時間正是台灣文藝的黃金時代。在1970年代末至1980年代期間,除了創作,他還創辦或主持多家畫廊,策劃了許多重要展覽,其中不乏邀請海外現代藝術家如洪救國來台展出,對於台灣現代藝術的發展具有重大的貢獻。 李錫奇的藝術生涯與其誕生於波瀾壯闊的歷史背景密不可分,他的創作核心在於推動台灣藝術的現代化;更重要的是其作品類型多元,深刻探討國族和在地文化,展現出奔放的想像力。李錫奇於2019年在台北逝世,留下了深遠的藝術遺產。 繼續 -

亞洲藝術中心宣布代理藝術家 Katja Farin

2024年9月27日 亞洲藝術中心很榮幸地宣布正式代理美國藝術家 Katja Farin。Farin 為亞洲藝術中心國際藝術家台灣駐村創作計劃首位參與者,2024年八月初起為期六週在台的駐村活動以展覽 Blind Spot 作為完美的總結,此亦為這位新銳藝術家在亞洲地區的首次個展。 Farin 的具象繪畫描述潛意識與現實之間的微妙關係。畫中人物之間的關係不得而知;他們坐在咖啡店、徘徊於後院花園、或回覆無聊的電話,在各式各樣的背景中嘗試進行內心與自我的對話,思考創傷、應對機制、夢想與扭曲的現實。這些作品呈現如同夢境的空間,讓觀眾得以窺視人物的內在世界以及他們與自我和他人的關係。畫面中明亮的色彩、發光的手和扭曲的身體營造出這些雌雄同體的人物所體現如同夢境般且錯綜複雜令人不安的空間。 Katja Farin 2018 年於洛杉磯加州大學獲取藝術學士學位,目前正就讀於倫敦大學斯萊德美術學院研究所。曾個展於 Friends Indeed ( 舊金山 )、Era Gallery (... 繼續

-

亞洲大學現代美術館舉辦「元氣・淋漓—人間90莊喆特展」

2024年9月25日 元氣・淋漓—人間90莊喆特展 藝術家 | 莊喆 展期 | 2024.10.26 – 2025.04.06 地點 | 亞洲大學現代美術館 地址 | 台中市霧峰區柳豐路500號 開放時間 | 週二到週日 09:30 ~... 繼續 -

亞洲藝術中心宣布藝術家駐村計畫

2024年8月11日 亞洲藝術中心很榮幸邀請到美國藝術家 Katja Farin 參與首次舉辦的藝術家駐村計畫。 此次駐村地點為宜蘭縣的漁港小鎮南方澳。南方澳作為東部遠洋漁業的主要基地和台灣第三大漁港,自 1923 年始建以來,其港口經歷了多次擴建,長久以來為當地主要經濟來源。在駐村期間藝術家將透過探索周遭環境,從這個海港城鎮中汲取靈感。 這個駐村計畫為參與藝術家提供了在這個歷史悠久但大多數外國遊客尚不熟悉的小鎮生活和創作的難得機會。宜蘭距離台北短短的車程,得以讓藝術家享受遠離市區喧囂的工作環境,但仍可輕鬆前往台北市體驗豐富多元的藝術活動以及文化。 Farin 的作品多以看似表情漠然的角色為主人公,特色為鮮豔的用色以及戲劇化的構圖。他積極探討無意識思維、集體無意識和個人意識間的微妙關係,模糊了夢境與現實之間的界線。這些作品邀請觀眾窺視這些性別、種族、年齡皆被模糊的人物所體現的奇幻卻又稍感焦慮的空間。 Katja Farin 的個展《Blind Spot》將於 9 月 14 日 (六) 在亞洲藝術中心開幕,駐村期間所創作的作品也將在此展覽中初次曝光。《Blind... 繼續

-

亞洲藝術中心宣布代理藝術家楊英風

2024年6月7日 亞洲藝術中心隆重宣布自 2024 年 6 月 7 日起代理台灣國寶藝術家楊英風。我們並將於 7 月 13 日於亞洲藝術中心(台北)舉辦楊英風大型個展。 楊英風,字呦呦,1926 年出生於台灣宜蘭縣,1997 年逝世於台灣新竹。曾先後求學於日本東京美術學校(現國立東京藝術大學)、北平輔仁大學美術系、國立台灣師範大學藝術系等,並於 60 年代前往義大利國立羅馬大學雕塑系及羅馬造幣學校進行藝術研究。除了任教多所學校作育英才,並出版三十餘冊藝術作品全集、舉辦海內外數十次展覽,包括 1970 年於日本大阪萬國博覽會設置展出「鳳凰來儀」景觀雕塑。楊英風一生創作二千五百餘件,包括漫畫、版畫、雕塑、雷射藝術、景觀雕塑與建築規劃等各類藝術作品,並獲殊榮無數。他也是臺灣第一位公共藝術的實踐者。 戰後臺灣美術史上,楊英風延續雕塑先驅黃土水的寫實成就,是一個將近代雕塑與現代雕塑,由古典寫實帶進自然寫實的重要推手。同時,他也是將東方文化中,那種以「虛空間」為主體概念,融入西方造型之現代雕塑的先行者。 楊英風的藝術創作師法自然、尊重自然、美化自然、保護自然,並融於一般大眾的生活中,即是今日所謂:「藝術生活化、生活藝術化」的實踐者。他不僅為人類文明型塑公眾的藝術,佇立於廣場、街頭;更如同他的字「呦呦」,取《詩經》中「鹿覓得甘泉,以鹿鳴呼朋引伴,共享清流」為意,以奉獻、讚頌的精神,試圖為這個時代塑造超越時空的文化永恆意象。... 繼續 -

李真榮獲美國以色列博物館之友頒發雕塑藝術傑出成就獎

2024年6月1日 亞洲藝術中心很榮幸宣布李真成為第一位榮獲美國以色列博物館之友頒發雕塑藝術傑出成就獎的亞洲雕塑家。目前曾受此殊榮的少數雕塑家有 Stephan Balkenhol ( 德國 )、Tony Cragg ( 英國 )、Jeff Koons ( 美國 )、Jaume Plensa ( 西班牙 )、Bernar Venet (... 繼續

-

朱銘受邀參展廣東美術館新館系列大展「未來花園—當代公共藝術展」

2024年5月10日 《太極系列》創作始於上世紀七十年代中期,源於藝術家為強健身體而接觸的太極拳。自此,太極拳不僅成為朱銘日常的養身修為,更從中體悟太極文化的精髓,進而將「太極的思路」與「內在精神」淬煉為藝術創作的語彙。儘管《太極系列》的初期是簡化自太極拳的招式,但經過朱銘的創作演繹,他手下的刀斧非隨「形」趨走,而是隨「意」而行。 『一件創新作品的基礎在於藝術家和材料的深入對話,好比詩人艾略特的名言「那是一種無法用任何語言表述出的無法忍受的掙扎」。當朱銘用手撕開原木,用斧劈開,或用手彎曲,卷繞細鋼板時,他正陷入一場英雄式的和其難以馴服的材料之間的對抗。在朱銘完成的作品中,我們看到了這種爭鬥的痕跡我們的確感同身受。在一種難以名狀的情況下,我們參與了朱銘的掙扎,並成為當中的一員。在他的太極系列中,這種矛盾表現得非常明顯。兩個人的對決中,不管是出招或退讓都有著一種戲劇化的關係好似有一股無形的電流在他們中間。很自然的,他們逐漸融入了拱門裏,以更為明顯的造型來表達這種太極的力量。』 ——麥克·蘇立文 「未來花園——當代公共藝術展」 策展人張子康語 人類的全面自由發展是物質生活與精神生活的共同進步,過度追求物欲的滿足會令人進入到一個偏狹的發展境地。赫伯特 · 馬爾庫塞的「單向度的人」和阿圖爾 · 叔本華的「鐘擺理論」都描述了人類精神發展在物欲裹挾下的痛苦和茫然,他們也不約而同地指出擺脫這種苦痛的方式之一就是藝術審美。審美體驗將物化的人從被動的生產活動中解放,激發了人類潛意識中的自由。 本次在廣東美術館新館開放空間的公共藝術展以「未來花園」為主題,就是希望通過能夠帶來深度思考的審美體驗,豐富人們的精神生活,喚醒人們對於文化和歷史的記憶以及對未來的想像,探尋人生存在的價值和意義,啟動人們內心深處的意識自覺和精神追尋。參展的國內外近三十件知名藝術家作品,以多種形式、不同視角呈現出跨文化、多元性的藝術表達,富含藝術家個人思考和強有力情感表達的不同作品形成了各自不同的藝術場域,並最終在受眾與藝術作品的交互中形成一個整體的沉浸式藝術審美空間。分佈在公共空間的藝術作品,分別和其他不同主題的展覽空間形成連接與對話,並最終與之共同形成一個整體的場系。在這個場系中,受眾不再是單純的觀者,而是深度參與其中的創作者,在精神的交融與反思中,結合自身的審美感受,產生獨特的理解和思考。 此次展覽在帶給受眾更富有參與感的審美體驗的同時,也在探索公共藝術如何在未來的人類發展和社會發展中實現更為廣泛的現實價值。被稱為「花城」的廣州是海上絲綢之路的起點之一,自古以來就是中外文化交融之地,得天獨厚的地理優勢和文化底蘊將成為跨文化公共藝術實踐的膏腴之地。相信此次展覽將會為公眾如何參與當代文化、公共藝術如何介入並促進城市發展提供新的思路。 中央美術學院教授 張子康 《人間系列—芭蕾》將反復打磨拋光的不銹鋼軀體,包覆在芭蕾舞衣內,閃爍著肌膚的光澤;奮力踮起的雙足,裹綁於純白的芭蕾舞鞋中,掌握著身體的平衡。芭蕾舞者面對著音樂、節奏和環境等的不斷變化,同時需要處理重心。在這樣的過程中,舞者以動作揭示動作,迅速地如同朱銘雕刻時所落下的每一刀,也如同他著名的《太極系列》不再受限於動作招式,而是掌握住在動作過程之間的自然流動。不同的是,《人間系列—芭蕾》中的每一件都是獨立的個體,體現出舞者的思考和情緒。這些芭蕾作品沒有舞譜,動作的馳騁和凝結被藝術家生動地再現出來,徹底抽離故事,保留芭蕾舞者的精神,舞出優雅的空間向度。 繼續 -

江蘇省美術館舉辦「2024 陳琦:於我歸處」

2024年5月10日 2024 陳琦:於我歸處 展覽日期| 2024.4.26 (Fri)- 5.26 (Sun) 展览 地點| 江蘇省美術館 展覽頁面| 亚洲艺术家 | 江苏省美术馆”2024 陈琦:於我归处” 亞洲藝術中心藝術家陳琦於2024年4月26日至5月26日在江蘇省美術館舉辦“2024陳琦:於我歸處”。本次展覽是繼2022年湖北美術館“@武漢2022·無去來處:陳琦 ”之後於美術館舉辦的又一次個人展覽,呈現藝術家陳琦近年來創作的水印木刻、紙本水墨作品,共計近三十件。 “陳琦是中國水印木刻的傑出代表,是著述迭出的學者型畫家,其代表作既標高了水印木刻的水準,也刷新了水印木刻的面貌。他的藝術創作是感性體驗與理性思辨,物性精研與精神營構,先鋒意識與深度追求的綜合體現。近年,陳琦從學科建設及發展的高度對水印木刻高層次人才培養計畫的制定與實施,為中國水印木刻的復興與可持續發展奠定了隊伍基礎。” 繼續

-

李真受邀參展廣東美術館新館系列大展「未來花園—當代公共藝術展」

2024年5月1日 未來花園——當代公共藝術展 展覽日期 | 2024.5.1 (Wed)- 10.31 (Thu) 展覽頁面 | 亚洲现场 | 李真受邀参展广东美术馆新馆系列大展“未来花园——当代公共艺术展” 亞洲藝術中心藝術家李真“青煙”系列作品受邀參展廣東美術館新館系列大展 “未來花園——當代公共藝術展”。藝術家李真在當代雕塑界享負盛名,作品極具個體語言與風格特點,融合其早期對佛學道家的神氣與意韻,兼具西方雕塑創作語彙,同時關切當下社會百態以及對人性的思考皆落實在創作中,作品細膩溫潤,呈現出舉重若輕的輕盈與內在的氣勢。 李真“青煙”系列的創作始於2011年。本次展出作品《萬丈金烏・千葵之一》(2018),從渾厚神秘轉化到輕逸氤氳,呈現一種生命幻化的“形態學”,富有情感,有機變化而自生的意態與逸態,不是西方式的抽象,而是在原始圖像、宇宙圖景、形態幻化,抽象的自然化,文字的書寫化上,打開了想像力的源泉,重建東方美學的核心。 李真的雕塑作品曾在國內外許多重要美術館、藝術空間舉辦個人展覽。近年來,“青煙”系列作品受邀參展2023成都雙年展(成都市美術館)及松美術館等。 “未来花园——当代公共艺术展” 策展人语 人类的全面自由发展是物质生活与精神生活的共同进步,过度追求物欲的满足会令人进入到一个偏狭的发展境地。赫伯特·马尔库塞的“单向度的人”和阿图尔·叔本华的“钟摆理论”都描述了人类精神发展在物欲裹挟下的痛苦和茫然,他们也不约而同地指出摆脱这种苦痛的方式之一就是艺术审美。审美体验将物化的人从被动的生产活动中解放,激发了人类潜意识中的自由。 本次在廣東美術館新館開放空間的公共藝術展以“未來花園”為主題,就是希望通過能夠帶來深度思考的審美體驗,豐富人們的精神生活,喚醒人們對於文化和歷史的記憶以及對未來的想像,探尋人生存在的價值和意義,啟動人們內心深處的意識自覺和精神追尋。參展的國內外近三十件知名藝術家作品,以多種形式、不同視角呈現出跨文化、多元性的藝術表達,富含藝術家個人思考和強有力情感表達的不同作品形成了各自不同的藝術場域,並最終在受眾與藝術作品的交互中形成一個整體的沉浸式藝術審美空間。分佈在公共空間的藝術作品,分別和其他不同主題的展覽空間形成連接與對話,並最終與之共同形成一個整體的場系。在這個場系中,受眾不再是單純的觀者,而是深度參與其中的創作者,在精神的交融與反思中,結合自身的審美感受,產生獨特的理解和思考。... 繼續 -

Affandi、Fadjar Sidik等印尼藝術家參展於第60屆威尼斯雙年展

2024年4月18日 第60屆威尼斯雙年展:Foreigners Everywhere 展覽日期 | 2024年4月20日至11月24日 展覽頁面 | https://www.labiennale.org/en/art/2024 亞洲藝術中心與您分享印尼前輩藝術家 Affandi 與 Fadjar Sidik 獲邀參展於第60屆威尼斯雙年展。本屆威尼斯雙年展是由巴西聖保羅藝術博物館(Museu de Arte de São Paulo)的藝術總監阿德里亞諾.佩德羅薩(Adriano Pedrosa)擔任策展人,以「Foreigners... 繼續

-

Michelle Blade 將於 Marin MoCA 美術館展出最新創作

2024年4月8日 The Journey Before Me: Etel Adnan, Michelle Blade, Kristy Luck 展期 | 2024.04.13 – 2024.06.22 地點 | Main & Ron... 繼續 -

莊喆、朱為白、馮鍾睿、楊英風與陳庭詩等藝術家參展於國立歷史博物館「五月與東方—台灣現代藝術運動的萌發」特展

2024年3月13日 五月與東方-台灣現代藝術運動的萌發 展覽日期 | 即日起至 2024 年 4 月 28 日 展覽地點 | 台北當代工藝設計分館 (台北市中正區南海路41號) 展覽官網 | https://reurl.cc/D47krR 亞洲藝術中心長期關注戰後華人藝術的發展脈絡,那段歷史可謂奠基之石深刻佇在亞洲藝術中心的發展版圖之中;尤其在 50-60 年代五月、東方畫會所引領的前衛浪潮,可謂推動戰後台灣藝術現代化進程的濫觴。亞洲藝術中心有幸共襄盛舉,在國立歷史博物館重新整建開館之際,於「五月與東方-台灣現代藝術運動的萌發」特展中,有著莊喆、朱為白、馮鍾睿、楊英風與陳庭詩等多位長期與亞洲藝術中心合作的前輩藝術家皆參展其中。... 繼續

-

個展 Andrew Pierre Hart: Bio-Data Flows and Other Rhythms – A Local Story, Whitechapel Gallery 委任創作

2024年2月3日 Andrew Pierre Hart: Bio-Data Flows and Other Rhythms – A Local Story, Whitechapel Gallery 展期 | 2024.02.15-07.07 地点 | Whitechapel... 繼續 -

MSU Broad Art Museum 宣布收藏 Kayla Mattes 個展 “Kayla Mattes: DOOMSCROLLING” 主展品 DOOMSCROLL

2024年2月2日 Kayla Mattes: DOOMSCROLLING 策展人 | Rachel Winter 展期 | 2024.02.03 – 2024.08.18 地點 | MSU Broad Art Museum 地址 |... 繼續

-

亞洲藝術中心宣布代理藝術家朱銘

2024年1月16日 亞洲藝術中心隆重宣布自2023年5月1日起代理台灣國寶雕塑大師朱銘。同時將於今年度於北京亞洲藝術中心辦理朱銘大型個展,亦在今年三月份於台北亞洲帶來朱銘白彩銅雕主題展。 朱銘(1938-2023),師從雕刻師傅李金川及知名雕塑家楊英風,自 1980年代起始活躍於全球,逐步成為揚名國際的重量級雕塑家。朱銘畢生創作秉持藝術即修行之精神,作品融合自幼於台灣成長的鄉野經驗與人文關懷,以現代藝術洗鍊簡潔的線條,刻劃無數件感動人心的作品。其創作最重要代表作包括:「鄉土」、「太極」及「人間」三大系列。重要展出包括新加坡國家博物館(1986)、英國倫敦南岸藝術中心(1991)、約克夏雕塑公園(1991)、法國巴黎凡登廣場(1997)等地;作品亦獲牛津大學艾須莫林博物館(Ashmolean museum)、英國劍橋大學、以色列特拉維夫藝術博物館(Tel Aviv Museum of Art)等國際重要場館典藏。 朱銘享譽國際,獲獎無數,曾獲日本「円空賞」,以及「福岡亞洲文化獎」、「亞洲藝術創變者大獎」、「蔡萬才台灣貢獻獎」、「總統文化獎—文化耕耘獎」等,2021年獲 Tatler 雜誌選為「亞洲最具影響力文化人士」之一。朱銘潛心創作之餘仍不忘回饋社會,1999年開館迄今的朱銘美術館,除展示朱銘畢生創作心血,更持續推廣雕塑研究、展覽及兒童藝術教育等,以多樣形式將藝術家精神永留人間。 繼續 -

亞洲藝術中心宣布代理藝術家 Michelle Blade

2023年12月1日 亞洲藝術中心很榮幸宣布正式代理美國藝術家 Michelle Blade。Blade 的作品將於2024年在亞洲藝術中心北京空間展出,同年四月加州諾瓦托馬林當代藝術博物館亦將推出 Michelle Blade 個展。 Michelle Blade 透過她的繪畫詳實地探查著自然世界所散發的堅毅、靜謐與力量,在她的畫中總有著凍結的時間感、重量的光線,秤記每片葉子、每朵花蕊的消長,記載四季的變化;Blade 亦以創作記錄她身為母親的歲月,凝望著女兒們的成長,與這個家族三代都曾生活過的地方。透過府綢布上獨特的色彩和肌理,她想望與重組這些不同的時光,創造並再現出一種特有的記憶形式。 1981年出生於洛杉磯,Michelle Blade 曾在洛杉磯、聖達菲、斯德哥爾摩、倫敦、特拉維夫、荷蘭,與香港等地展出,近期的個人展覽為2023年亞洲藝術中心(台北)的「Maker of Meaning」,並曾參展於2021年亞洲術中心(台北)的展覽「My Secret Garden」。她的作品也曾在《紐約時報雜誌》、《洛杉磯時報》、《巴黎評論》、《Juxtapoz》、《加州星期日雜誌》和《藝術迷宮雜誌》上發表。 繼續

-

李真受邀參加「2023 成都雙年展」

2023年7月21日 時間引力──2023成都雙年展 策展人| 王紹強 地點| 成都市美術館、天府藝術公園 展期| 2023年7月16日至11月 以「時間引力」為題,2023成都雙年展於7月16日在成都市美術館盛大開幕,展覽依主題分為「瞬間永恆、瞻星成夢、存在遙望、空間感知、凝視之思、未來考古、大地回聲、心之所向、星鏈計畫」等九個區塊;共有來自22個國家及地區的235位藝術家的476件參展作品。 而李真是唯一一位獲邀參展的台灣雕塑藝術家,其作《日藏.月風》展示於成都市美術館兩館之間的戶外廣場,作品借景後方湖光遠景,有如佇立於其中,並隨晴雨晝夜而幻化多元。 夏可君教授曾作此評論:「《日藏.月風》的具體化,青煙一下子就獲得了厚重而游化的形態,這金色的青煙,其中間的形態如同一隻孤獨的野獸從天地混沌中湧動出來,還有著動物的金剛不壞肢體,上端如同上天雲煙的瞬間凝固,下端又如同一幅大地上流動的山水,陽氣隱沒又月光帶風,這是天地轉化交接的時刻,是鬼神共感的時刻,這是「疏漏法影」的靈魂出竅,這是一個孤獨生命體在蒼茫宇宙中的飛行,同時又有著對於浮塵人世的流連顧盼。」 繼續 -

新書出版|《奇恍亦乎 · 千堆:李真藝術 1971-2022》

2023年3月15日 《奇恍亦乎.千堆:李真藝術 1971-2022》 出版者 | 亞洲藝術中心有限公司 2023年3月出版 │ 23.6 × 29.7 cm │ 中/英 │ 250頁、50頁 │ ISBN 978-986-95664-4-5 李真長期以雕塑藝術家的身份為眾人所認識,他的雕塑藝術已在國際間許多藝術空間與美術館舉辦過不同規模的優秀展覽。《奇恍亦乎.千堆:李真藝術 1971-2022》... 繼續

-

新書出版|《離散與圓通—馮鍾睿的藝術之旅》/潘安儀 著

2022年8月18日 《離散與圓通—馮鍾睿的藝術之旅》 作者| 潘安儀|康乃爾大學美術史及視覺研究學系副教授 譯者| 安靜 出版者 | 亞洲藝術中心有限公司 2022年7月出版 │ 21×28.5cm │ 中/英 │ 356頁 │ ISBN 978-986-95664-2-1 馮鍾睿,臺灣革命性現代藝術運動之要角,其人生與創作在潘安儀著之《離散與圓通—馮鍾睿的藝術之旅》一書中完整呈現。此書之企劃編纂,在 2016... 繼續 -

邁向 2022 的此時,亞洲藝術中心邁向 40 週年

2021年12月31日 亞洲藝術中心在1982年由董事長李敦朗先生於台北創立,今天非常榮幸地宣布,明天 2022 年 1 月 1 日開始我們就要邁向第40週年了,40 年真的不是一個短的時間,在這個綿長的過程中我們在面對大環境劇烈快速變化下,經歷非常多的挑戰與困難,但我們始終有著堅定的信念要將事情做到最好、最專業,我們深刻理解到經營一個企業要能在如此長的時間持續生存與進步,是多麼不容易的事情,這一切都要由衷感謝國內外廣大的藏家與國際藝術家們的支持,亞洲藝術中心才得以發展到今日的規模,且持續並穩健的成長與壯大,從 2022 年起也將會有更多優秀的藝術家加入我們畫廊的陣容,在此,亞洲藝術中心誠摯的祝福大家新年快樂、平安健康,明年我們歡慶40週年之時,也將會特別推出許多重量級的展覽,請大家期待。 繼續

-

李再鈐參展於國立台灣美術館「所在—境與物的前衛藝術1980-2021」

2021年8月17日 所在—境與物的前衛藝術1980-2021 策展人 | 蔣伯欣、許遠達 策展顧問 | 莊普 展覽日期 | 2021年8月14日至10月17日 展覽場地 | 國立台灣美術館 ,301、302展覽室、水牛廳、大門入口平台 | 台中市五權西路一段2號 詳細資訊 | 展覽活動頁 亞洲藝術中心與您分享藝術家李再鈐參與國立台灣美術館的展覽「所在—境與物的前衛藝術1980-2021」,本展是由資深藝術家莊普發起並擔任策展顧問,藝術史學者蔣伯欣、許遠達擔任策展人,包含李再鈐在內,共計41組藝術家參與展出。... 繼續 -

馬白水參展於台南美術館「信仰迴路」

2021年8月17日 信仰迴路 展覽日期 | 即日起至2021年11月14日 展覽地點 | 台南市美術館2館 展覽室K、L、M 展覽地址 | 台南市中西區忠義路二段 1 號 展覽官網 | https://www.tnam.museum/exhibition/detail/256 馬白水 (1909-2003),當代彩墨與水彩巨擘,其1996年作品「燒王船」正在台南市美術館當期展覽「信仰迴路」展出中。1970年代中期開始便旅居美國但仍經常回訪台灣的藝術家馬白水,90年代創作了大量以台灣為主題的彩墨作品。「燒王船」即充分體現了他的創作理念──以繪畫搭一座溝通中西特質精神的彩墨之橋。此作更清楚說明了他融貫東方傳統內涵,亦加入歐美現代用色觀念,淋漓盡致地表現其「亦彩亦墨、也中也西」的衝力。 「信仰迴路」展共分為三個展區,第一展區所展出的作品圖像及影像,表達人類面對未知的不安,以及面對生死的恐懼。第二展區藉由藝術家創作,表現台灣民間信仰科儀文化,以及人類以儀式作為途徑,寄託鬼神回歸人世的秩序。而第三展區則從日常中的各式信仰,重思人與鬼神之間的存在關係,試圖於迴路中找到一種人類與信仰新模式。台南市美術館有鑑於自疫情升溫以來,各類宗教集會活動暫停辦理,許多大型傳統儀式也相繼延期或取消,連台南這座擁有最多宮廟,身為台灣信仰文化的精隨之城市,亦不見昔往繞境、出巡等熱鬧景致。因此,台南市美術館作為台南藝術樞紐,企圖藉由「信仰迴路」展覽扮演信仰的媒介與平台,呈現藝術家以不同視角的觀察,透過創作探討人與信仰之間的迴路關係,以及那些暫時缺席,卻未曾消逝於台灣人日常的信仰儀式。展中的馬白水作品即描繪台灣西南沿海的重要廟會祭典「燒王船」,在疫情時代展出此作正逢其時,盼瘟神驅散,祈求平安降福。 參展藝術家... 繼續

-

彭奕軒參展於台北國際藝術村「出訪藝術家聯展—平成之後」

2020年12月5日 出訪藝術家聯展 —「平成之後」 展覽日期 | 2020年12月04日至2021年01月03日(週一公休) 開放時間 | 11:00-18:00 展覽地點 | 台北國際藝術村,百里廳(台北市北平東路7號) 藝術家 | 彭奕軒、陳亮璇 詳細資訊 | 展覽活動頁 台北|寶藏巖國際藝術村每年選出十多位台灣藝術家出訪,至世界各國的交流單位進行駐地創作。2020年度百里廳以「旅行文學」的角度出發,規劃了整年度的出訪藝術家聯展。循著荷馬史詩《奧德賽》,在「旅行」和「返鄉」之間的成長敘事線,讓藝術家透過展覽,提供經驗和思想的再次傳遞。藝術村的交流單位橫跨亞洲、歐洲、大洋洲等國家,本年度以地理區域劃分各檔展出,呈現藝術家因當地歷史、人文、地理等,所啟發的計畫和作品,除了進一步完成這一趟完整的駐村創作旅程外,也讓觀者在觀展的過程中,有如閱讀了一段一段的旅途日誌。 展覽「平成之後」邀請分別於2019年和2020年出訪日本秋吉台國際藝術村(The Akiyoshidai... 繼續 -

彭奕軒參展於國美館「禽獸不如—2020 台灣美術雙年展」

2020年11月4日 禽獸不如 — 2020台灣美術雙年展 展覽日期 | 即日起至2021年2月28日(週一公休) 展覽地點 | 國立台灣美術館 101-108、202展覽室、大廳、美術街、戶外廣場、衛星展及平行展展區 展覽地址 | 台中市西區五權西路一段2號 策展人 | 姚瑞中 在後疫情時代,本屆台雙展以「禽獸不如」(Subzoology)這個看似挑釁性的命題,去關注與回應科學、藝術與哲學界對於人與動物之間關係的國際性議題。策展人藉由佛學「六道輪迴」之「畜生道」為切入點,反思人作為一種動物其身上的動物性,並藉以探究「人類動物」與「非人類動物」的差異,以回應長期以來有關人與動物之間二分與相似關係的議題討論;同時,面對當今動物與人之間病毒的傳播與變異已溢出原先物種的樣態,甚至達到人畜共生或人獸同源的現實情境,人類再度深刻體認到自身作為地球上的一個物種,如何與其他物種共存的危機與可能性。當觀眾遊走在猶如動物園的展覽空間時,當可藉由藝術家所構築各式各樣的物種生態,反思人類對自然生物的長期宰制,以不同角度呼應並延展近年來全球雙年展聚焦於「人類世」的生態環境議題。 本次台雙展共邀請49位(組)具台灣經驗的藝術家參與展出,規模擴大突破以往,以視覺藝術、聲音藝術、現場行為等多樣化的展演形式,以及新世代藝術家的創作主題,開啟觀眾對當代藝術與社會議題的多重想像與討論。此外,展演場域亦由本館延伸至台中近郊—台中市海洋生態館、大安媽祖文化園區,更首度在台雙展中與中部地區之外空間合作推出「衛星展」(台北非常廟藝文空間)、「平行展」(台北水谷藝術、新北酸屋、台南節點藝術空間、高雄河南8號),以國美館為核心,串連全台各地藝術行動與實踐,試圖以新的策展型態,讓藝術走出美術館,大幅延展台雙展的跨域視角,以落實台灣在地藝術的發展。 彭奕軒以「毋留遺憾」為題,將《死亡之光:七七四十九》、《太陽曬過的味道》,與《連結》三組作品連結,《死亡之光:七七四十九》與《太陽曬過的味道》以紫外線燈定時殺菌裝置,呼應戰爭入侵者與保衛者之間的鬥爭,並反映當下新冠病毒肆虐採取的消毒防疫措施及清理手段;而《連結》則在如無菌室般淨白的牆面置放了兩部透過藝術家遙控書寫自動機器,紫外線無人空間內的白板如鬼魅般自動留言,暗示了鬼魂的迴返。 繼續

-

李真受邀參加「2020─松美術館邀請展」

2020年6月28日 2020 ─ 松美術館邀請展 展覽日期| 2020.06.20 – 08.30, 10:00 – 18:00(17:30 後停止入場,每週一休館) 展覽地點| 松美術館 |中國北京市順義區天竺鎮格拉斯路 佔地高達 22000 平方米、被 199 株蒼松環抱、彷若仙境的「松美術館」,座落於北京順義區溫榆河畔,館中向大眾展示中國知名收藏家王中軍個人的珍貴藏品,該館 2017... 繼續 -

亞洲藝術中心 新旗艦空間2021年於台北盛大開幕

2020年3月19日 亞洲藝術國際集團在此宣佈二項重大消息。第一,亞洲藝術中心佔地1800平方米(550坪)位於台北市中心一樓的全新畫廊旗艦空間將於2021年隆重開幕。第二,2015年於上海創立的「A+ Contemporary 亞洲當代藝術空間」將轉型為非營利性機構「A+ Foundation」,此基金會將致力於學術研究、藝術出版、機構合作及收藏等項目,而 A+ Contemporary 原有的實體畫廊空間將成為亞洲藝術中心台北及北京之外第三個城市的分館,原有 A+ Contemporary 的代理藝術家則併入亞洲藝術中心的藝術家名單中。 亞洲藝術中心在台北已經有38年的悠久歷史,持續秉持著無比的熱忱及專業在這個區域深耕,推動高品質的藝術項目及藝術教育。佔地1800平方米的亞洲藝術中心台北旗艦新空間即將於台北大直隆重落成,將於2021年推出一系列大型國際展覽項目,挑高的畫廊展間搭配可彈性伸縮的空間,能滿足多樣化的展覽形式,另外擁有3000平方米的戶外走道,未來將可展出大型公共雕塑及裝置,所有畫廊項目都將以更具個性的策展理念來規劃及呈現。 亞洲藝術中心新總部之大樓外觀及結構已進入完工階段,室內將會由台灣知名設計事務所衡美設計負責裝修及施工。大直地區是台北市的精華地段,擁有罕見低密度的街區規劃,此區域整體有寬廣的街廓氛圍、公園綠意、河濱環繞的城市綠帶,南臨基隆河,北有陽明山,依山傍水,距松山機場、故宮博物院、內湖科學園區都僅需10分鐘內的車程。在大直及緊鄰的內湖區聚集了大量的藝術、人文、科技及媒體產業的聚落,我們也相信亞洲藝術中心新總部的啟用將進一步增加此區的藝術活力。 這是一個非常令人興奮的計劃!我們花了超過10年的時間尋覓適合的總部,好不容易找到這個交通便利的地點,離捷運劍南路站僅有80公尺,且週邊停車容易。在這棟建築物動工之前,我們與建設公司提前規劃,所有1樓畫廊空間的動線、管路、柱位等,都是以一個國際級展覽空間的規格量身打造,因為我們想擁有一個能讓亞洲藝術中心成為百年企業的「家」,未來也將持續邀請國內外優秀的藝術家帶來精心準備的展覽與創作。 ── 亞洲藝術中心董事長 李敦朗 台北大直全新旗艦空間的成立,不僅意味著亞洲藝術中心在未來將呈現更為豐富及高水平的國際藝術策展及交流項目,也同時標誌著我們將繼續提供一種對美有著跨文化地域更為寬泛的認識和理解,並引領一種對有品位及格調的生活方式的美好嚮往和追求。 ── 亞洲藝術中心總經理 李宜霖... 繼續

-

關根伸夫於埼玉縣立近代美術館「解碼/事件和記錄—後工業社會藝術」展出

2019年9月14日 展覽名稱| 解碼/事件和記錄- 後工業社會藝術 主辦單位| 埼玉縣立近代美術館、多摩美術大學 展覽日期| Sep. 14 – Nov. 4, 2019, 10:00 – 17:30 週一休館| Sep. 16, Sep. 23,... 繼續 -

陳琦格致:一個展示和理解的實驗

2018年12月6日 展名| 陳琦格致:一個展示和理解的實驗 The Physics of “Chen Qi”: Experimenting With Curation and Comprehension 藝術家| 陳琦 Chen Qi 策展人| 邱志傑 Qiu Zhijie... 繼續

-

古往今來—李真個展

2018年10月23日 展覽名稱| 古往今來—李真個展 展期| 2018年11月3日(週六)- 2019年1月27日(週日) 開幕| 2018年11月3日(週六)3:30pm 展覽地點| 震旦博物館 | 海市浦東新區富城路99號 藝術家| 李真 學術主持| 徐天進 主辦單位| 震旦博物館 協辦單位| 亞洲藝術中心 展覽票價|... 繼續 -

似重若輕:M+ 水墨藏品

2017年12月13日 藝術家|馮鍾睿、莊喆、管偉邦等共逾40位藝術家 展期| 即日起至 2018. 1. 14 地點| 西九文化區 M+ 展亭 (請依 M+ 官方網站指示進入展覽地點 ) 相關活動| 展覽期間將舉辦一系列節目及活動,包括講座、導賞團、教師活動、舞蹈演出以及音樂曲目,以是次策展的概念為起點,加深公眾對展覽的理解,並對水墨藝術作跨領域的詮釋。活動現已接受報名,名額有限,先到先得。 展覽官方網站 馮鍾睿、莊喆、管偉邦等人皆為現當代藝術界在水墨領域中極富創造性的藝術家,正在「似重若輕:M+ 水墨藏品」大展展出中。此為 M+... 繼續

-

潘信華參加國立台灣美術館特展「記憶的交織與重疊─後解嚴臺灣水墨」

2017年6月19日 展名| 記憶的交織與重疊─後解嚴臺灣水墨 策展人| 吳超然 參展藝術家| 于彭、王怡然、李茂成、李君毅、李明則、李重重、李義弘、吳季璁、林鉅、姚瑞中、洪根深、倪再沁、袁旃、許雨仁、陳念慈、彭偉新、彭康龍、曾建穎、華建強、黃致陽、楊世芝、楚戈、潘信華 、蘇煌盛 展期| Jul. 8 – Oct. 8, 2017 地點| 國立台灣美術館(台中市西區五權西路一段2號) 亞洲藝術中心很榮幸的分享我們的藝術家潘信華參加國立台灣美術館特展「記憶的交織與重疊─後解嚴臺灣水墨」,展覽將持續至2017年10月8日。 水墨畫是代表東方傳統的重要繪畫形式,源自中國並傳播至日本、韓國及南洋華語地區等國家,水墨畫以毛筆、墨、紙、絹等為媒材,在美術領域中自成體系。中國繪畫自唐代後分為「北宗」、「南宗」兩系統,「南宗」創作講究筆趣、墨韻;重視骨法用筆,營造氣韻生動,詩、書、畫融合之意境,與中國的傳統文人思想密不可分,然而「文人畫」過度崇尚文人雅興亦影響水墨畫之發展。18世紀後水墨畫隨著清代寓臺官員、文人教席及傳統畫師流傳至臺灣,時有林朝英、林覺、謝琯橋等名家,雖因沿襲自中國南方福建浙派之狂放野逸水墨風格而被慣稱為「閩習」,卻也開啟水墨藝術在臺灣傳承、變革與發展的扉頁。 19世紀末日本殖民臺灣引入「西洋畫」及源自中國「北宗」工筆重彩繪畫技法之「東洋畫」(膠彩畫),在「臺展」、「府展」的推波助瀾下,眾多臺灣傳統水墨畫家都改習「東洋畫」,成為日本殖民政府標榜南方新領土的獨特「地域色彩」。1945年二戰結束日本在臺殖民體制,1946年國民政府行政長官公署舉辦「臺灣省全省美術展覽會」(省展),1949年國民政府遷都臺北,許多中國水墨名家隨之來臺擔任教席或開班授業,乃至有1950年代的「正統國畫之爭」。直至1983年「省展」成立「膠彩畫部」,「膠彩畫」乃揮別正統國畫名稱牽絆,然「國畫」一詞仍到1980年代才逐漸由「水墨畫」所取代。 由此可見,每每發生重大的政治或歷史事件,總會牽動社會與文化藝術的發展,彼此相互纏繞。在政治上,臺灣於1949-1987年戒嚴,在高威權敏感的戒嚴時期,而美術界則歷經了1950年代的「正統國畫之爭」、1960年代現代美術繪畫團體興起,1970年代文學及美術的「鄉土寫實」論戰、1982年國立藝術學院(今國立臺北藝術大學)與1983年東海大學美術系等相繼成立,共同經歷過藝文界對威權體制的挑戰與逐步拆解過程。臺灣的藝文工作者,在戒嚴期間無畏地衝破政治上的禁錮,乃至1987年解嚴後對過去政治禁忌的勇於顛覆,使水墨與其他藝術呈百花齊放之勢,建構出繽紛的新水墨藝術風貌。... 繼續 -

潘信華參加銀川當代美術館群展「聲東擊西—東亞水墨藝術的當代再造」

2017年6月19日 展覽名稱| 聲東擊西—東亞水墨藝術的當代再造 策展人| 王嘉驥 展期| 2017.06.18 – 2017.08.20 展覽地點| 銀川當代美術館(寧夏銀川市興慶區禾樂路12號) 藝術家潘信華參加銀川當代美術館主辦的展覽「聲東擊西—東亞水墨藝術的當代再造」。展覽由王嘉驥策展,邀約來自中國及東亞其他國家和地區的27位藝術家,通過裝置、繪畫、視頻等形式,展出總數超過120組件的代表作,呈現不局限以水墨紙絹作為素材的創作。展期2007年於6月18日開啟並持續至8月20日。 此次展覽所使用的「聲東擊西」一詞,除了是在東、西方文化交會的層面上,反思水墨藝術於當代再造的可能之外,也期待藝術家籍由異質性的物質、觀念與形式手段,能夠激盪出多重的詮釋及創作上的可能。透過「再造」,希望透過東亞幾個地區的部分藝術家創作,進行對照式的觀察與展覽呈現,重視起藝術家創作的問題意識與觀念轉化,喚醒更多藝術家省視和思考水墨文化在歷經西潮強勢且持續的侵襲與衝擊之後,演變至今的美學面貌及文化意義。 繼續

-

比利時伊克賽爾美術館|「從中國到台灣:抽象藝術先鋒(1955-1985)」

2017年6月14日 展名| 從中國到台灣:抽象藝術先鋒(1955-1985) 策展人| 莎賓.瓦季尤 (Sabine Vazieux) 藝術家| 陳庭詩、朱德群、朱為白、莊喆、馮鍾睿、霍剛、蕭勤、蕭明賢、胡奇中、李仲生、李錫奇、李元佳、林壽宇、劉國松、蔡遐齡、趙無極 展期| Jun. 15- Sep. 24, 2017 地點| 比利時伊克賽爾美術館 我們的藝術家在比利時伊克賽爾美術館(The Museum of Ixelles)「從中國到台灣:抽象藝術先鋒... 繼續 -

「世」一場自願非願的遊浮—李真個展 將於台北當代藝術館展出

2017年6月9日 展名| 「世」一場自願非願的遊浮—李真個展 策展人| 吳洪亮 藝術家| 李真 展期| Jul. 1- Aug. 27, 2017 開幕| Jun. 30 (Fri.) 4pm 地點| 台北當代藝術館 繼續

-

徐明瀚與孫松榮主講:「出神入『畫/話』:高行健的電影詩學」

2016年6月30日 「出神入『畫/話』:高行健的電影詩學」 主講人| 徐明瀚(國家電影中心《Fa電影欣賞》執行主編) 孫松榮(台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所教授) 2016年6月25日下午4點講座「出神入『畫/話』:高行健的電影詩學」由兩位曾擔任關渡美術館策展人的徐明瀚(國家電影中心《Fa電影欣賞》執行主編)、孫松榮(台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所教授),於亞洲藝術中心台北一館針對高行健執導的電影與其藝術的跨界,進行對談。此次高行健個展「呼喚文藝復興」,以他2016年繪畫新作為主軸,並播映高行健執導的三部電影「側影與影子」、「洪荒之後」、「美的葬禮」。這三部電影目前僅在故宮及英國、新加坡等國際大型高行健活動公開播映,這是首次於亞洲藝術中心舉行放映,以下為電影簡介。 側影與影子/Silhouette and Shadow| 鏡頭像導演的影子般如影隨形。 如果藝術家紀錄片是對藝術家的側寫,那影像就形成了「側影」,又因這部片為高老師掌鏡,所以也可將全片視為老師的主觀視野(影子)。 洪荒之後/After the Flood| 讓表情自成一支舞蹈。 探討人禍與現代人心靈困境,這部作品特意排除了文字語言,並強調繪畫與音樂、舞蹈、攝影的結合。 美的葬禮/Requiem for Beauty| 詩人、美神維納斯、流浪漢與上帝? 有如當代縮寫史詩,充滿神話與文學典故,如「最後的晚餐」、「泡沫中誕生的維納斯」、「堂吉軻德」、「哈姆雷特」等,而又與原版情節大相逕庭... 繼續 -

「永恆的當下─楊識宏近作展」10月15日於東京上野之森美術館正式開展

2015年10月16日 展覽地點| 日本東京上野之森美術館│110-0007 東京都台東區上野公園1-2 主辦單位| 上野之森美術館 協辦單位| Solar Mirror、亞洲藝術中心、琢璞藝術中心 指導贊助| 中華民國文化部 展覽日期| 2015/10/15-11/1 「永恆的當下─楊識宏近作展」10月15日於東京上野之森美術館正式開展,此次展出42件大幅近作,呈現藝術家【東方詩學】氣勢恢弘的心境寫照。此為繼2007年朱德群「大象無形—朱德群個展」後,重要抽象表現主義華人藝術家在此展出。 上野之森美術館館長,水野政一,說明楊識宏如何成功融合東西方抽象繪畫美學:「從他早年作品【具象自我】時期中可見到的寫實風格,到與大自然對話並且受到植物啟迪的風格,到今日作品蘊含著東方哲學與文化,楊識宏所採用的繪畫語言持續地轉變、發展、臻至成熟。他將壓克力顏料的獨有特色發揮得淋漓盡致,華麗筆觸與用色達到完善的境界。同時,他純粹完美的抽象畫作,呼應中國水墨畫精神,尋求『生命與存在』的解答。」 開幕式請到上野之森美術館事務局次長釼持邦弘、駐日代表處顧問兼文化中心主任朱文清、前日本議員熊谷弘、以及藝術家代表致詞。除了歡迎楊識宏帶來精彩的作品之外,朱顧問提及上野之森美術館得天獨厚的地理位置,相信能讓藝術家的繪畫精神分享給更多日本藝術愛好者。而熊谷弘則談到台灣與日本友好的互助關係,並十分開心看到兩地藝術能夠以如此完整的個展形式產生交流對話。楊識宏憶及他40年前就曾在上野之森舉辦「亞細亞美展」群展,過往還歷歷在目,卻已成為當下的感動,呼應此次展覽主題「永恆的當下」。 下午則邀請東京藝術大學美術學院院長保科豐巳與藝術家進行對談,以楊識宏的創作脈絡切入,針對藝術家對色彩的掌握與畫面結構,探討作品中抒情而帶有暴烈的張力:楊識宏說自己原名為楊「熾」宏,後來雖然因為朋友的建議而改名,但那份火焰的騷動卻從未止息,在人生不同階段,都與現實碰撞而燃起不同的感動與熱情。 「永恆的當下─楊識宏近作展」展期至11月1日。 繼續

-

「永恆的當下」—楊識宏的【東方詩學】

2015年10月9日 展覽地點| 日本東京上野之森美術館│110-0007 東京都台東區上野公園1-2 主辦單位| 上野之森美術館 協辦單位| Solar Mirror、亞洲藝術中心、琢璞藝術中心 展覽日期| 2015/10/15-11/1 在藝術的領域上,楊識宏的創作跨足寫作、繪畫、攝影,其中皆離不開對生命與時間的思考。就地域文化上而言,他帶著東方文化背景旅美,沉浸在西方文化多年後又回歸東方,一路上擷取生活種種喜悅與磨難,其表現方式從外顯的奔放力道淬鍊到內隱的張力層次,可分成六個創作時期:【具象自我】 (1960-1975) 、【複製時代】 (1976-1980) 、【文明考古】 (1981-1988) 、【植物美學】 (1989-1997) 、【有機抽象】 (1998-2010)... 繼續 -

北美館主辦莊喆60年創作回顧大展

2015年10月8日 展覽名稱| 莊喆回顧展→鴻濛與酣暢 展覽地點| 台北市立美術館三樓3A, 3B, 3C︱台灣台北市中山區中山北路三段181號 主辦單位| 台北市立美術館 展覽日期| 2015/9/26-2016/1/3 1934年莊喆出生於中國北京,成長養成教育於台灣。1954 年進入台灣師範大學美術系就讀,1958年畢業後,同年加入「五月畫會」,成為主要成員之一。1965 年,莊喆首次個展於台灣台北的國立藝術館,從此展開漫長的創作旅程。1963~73 莊喆曾執教於東海大學建築系,1966年曾獲美國洛克菲勒三世基金會資助,赴 美研究當代世界藝術,自七〇年代後旅居於美國紐約創作至今。 莊喆是一位內斂儒雅的藝術家,他長期致力探討繪畫藝術,繪畫與抽象理論同時並進多年積累十分豐碩。莊喆的抽象山水繪畫源自於外觀自然進而走向形神為終極目標,他以書法的線形結構入畫,運筆虛靈轉潤顯出獷悍之昂揚氣勢,筆觸抑揚頓挫伴隨色彩宛轉空間近乎狂喜狀態,畫面經常展現自然滴流波濺、撞擊、冷峻、氤氳、蒼潤之氣質,伴隨縱橫吞吐及疏密深遠之律動,在渾沌與飛揚之中另闢圖象蹊徑,誠可視為藝術家內省感受頓悟之智慧。 本展「莊喆回顧展→鴻濛與酣暢」,既是莊喆個人的創作歷程,也是全面研究其藝術思想與作品的重要展覽。莊喆執著自由澎湃的繪畫與書寫文字,從六○年代發展至今,從台灣走向國際,伴隨現代美術運動的各個階段歷程。本次展覽之繪畫展品包括:油畫、壓克力彩、雕塑,從數百件作品之中精選出百餘件作品,展品從六○年代初跨越至今,完整呈現其藝術風貌。 本文取自台北市立美術館官方網站,更多資訊,請至 www.tfam.museum/Exhibition/Exhibition_page.aspx?id=567&ddlLang=zh-tw 繼續

-

楊識宏獲選為探索頻道 Discovery Channel「亞洲先鋒」之一!

2015年7月2日 探索頻道 Discovery Channel 明天將推出全新節目《亞洲先鋒》,呈現各領域傑出人物如何不斷挑戰自我,持續在各自領域內突破創新!跟著Discovery頻道深入認識改變世界的人物,包括穿梭在東西古今文化的藝術家楊識宏、身為顯微重建手術第一把交椅的魏福全醫師、建立中國醫療現代化對抗SARS的鍾南山醫師、中國國寶級舞蹈家楊麗萍、史上最強的花式溜冰選手金妍兒、影響亞洲的四位頂尖企業領導者蕭娜喬漢(Schauna Chauhan)、黄卿美、Aron Harilela、John Gokongwei、東南亞房地產代表人物Jose E.B. Antonio。其中,楊識宏致力於東西文化交流,和企業家、醫生、運動員共同形成對世界的影響力,他們的故事將啟發無數人心。本節目將於2015年7月3日起每週五晚上8點播出。 繼續 -

枕流漱石—當代文人藝術展

2015年6月14日 特邀學者| 朱良志、徐天進 藝術家| 蔡小松、姜吉安、李真、劉丹、邵帆、沈克龍、沈勤、史金淞、徐冰、葉永青、曾小俊 展覽地點| 亞洲藝術中心 北京 ∣ 100015 中國北京市朝陽區酒仙橋路2號大山子798藝術區 展覽日期| 2015/06/20-2015/08/16 酒會時間| 2015/06/20 4:00pm 石蘊玉而山暉 傳統文人藝術是體現文人意識的藝術。文人意識具有人文和反「人文」的雙重特性。文人藝術在一定程度上可稱為人文藝術——一種體現出追求生命存在價值的藝術。而文人藝術又最重視洞穿文明的繁文縟節、超越既定的成法定式。這雙重特性,決定了文人藝術必然是自我的,非從屬的,具有人文關懷,又超越凡常秩序。 亞洲藝術中心策劃的此次當代文人藝術展,彙集十多位當今頂尖藝術家之新作。他們的創造均與傳統文人藝術有某種聯繫,又立足自我直接的生命感悟。所使用之媒材是現代的,所創造之意象語言雖與傳統有若隱若現之聯繫,也還是現代的,但其精神氣質卻與傳統文人藝術一脈相通,所嘗試傳遞的正是傳統文人藝術所孜孜追求的亙古不變的生命存在價值。他們擷來幾片頑石,帶來一段枯木,營構心性中的靈嶼瑤島,從而枕其流,漱其石,說一段當下人的生命幽情,說一種智性中的空有幻無。這是一次以當代的語彙傳遞文人藝術永恆精神的展出。名其為「文人藝術」,宜也。 石乃永恆之物,而人惟具須臾之身,人與石「千秋如對」,油然而生對自我生命的憐惜,彰顯出存在的困境,也獲取超越此困境的動力。此次展出多有石的主題。劉丹放大石罅而開宇宙之目,李真營造重拙以說虛空之韻,蔡小松輕叩石壁而求寂寞之音。石,成了藝術家傳達微妙生命體驗的工具。老子說:「不欲琭琭如玉,珞珞如石。」一個不願為溫軟文明、淺俗理性雕琢的頑石世界,是一個蘊藏真性的世界。 古人云:「石為雲根。」文人藝術最重爛漫,取像不離山水林木,意思卻在九天雲霓之外。氣氛蕭森,境界卻高華流麗。如禪家所謂無風荷自動,不霧竹長昏。此次展出諸家之作多膺此境。沈勤以蕭疏小景幽淡色彩營構孤雲獨去閑的境界,沈克龍以大漆的安靜沉厚還原文人的精神宇宙,姜吉安以精微的絲絹編織以物觀物的意度空間,邵帆以鋼與木的嫁接創造「新明式傢俱」的靈幻,史金淞以亦木亦石亦金亦玉之材料製作「精神盆景」的幽深。取像不同,取法有別,都有出入精微的惠心,都有俯仰大造撫攬時物的意趣。... 繼續

-

林科獲得第九屆AAC藝術中國「年度青年藝術家」大獎

2015年5月30日 藝術家| 徐文愷、林科、劉國強、劉月、朱昶全 展期| 2015年5月2日-6月7日 地址| 台北市樂群二路93號(亞洲藝術中心 台北二館) 展覽總監| 昊美術館 張莉娸 2015年5月28日,第九屆AAC藝術中國年度頒獎典禮於故宮舉行,現場公佈了三項大獎獲獎名單。其中,年度青年藝術家大獎由善於操控電腦螢幕物件的林科獲得。林科三件作品:「下載下雨02」、「閃電」、與「噗」目前正於亞洲藝術中心台北二館「不是影像」展覽展出。 活動現場,尤倫斯當代藝術中心館長田霏宇宣佈了林科獲獎理由:「林科的創作是用經典寫實的方式在類比現實,他將創作的素材由線條、色彩轉換成了電腦中的各種圖像。其複雜的觀感和內在具有邏輯性的線索結構,讓人沉迷。其所能引發的人們對於自然與人工、現實與虛擬關係的多重想像,超過了圖像本身的意義。從林科的作品中感受到一個年輕人在網路時代的寂寞,在電腦螢幕前的現代人的心性和情懷呈現出一種溫暖,表達了對這個世界的『善意』。」 林科在獲獎後表示,自己一直在不斷創作:「但是我在創作中,一直不確定我創作的那些東西是不是藝術,因為它們跟物理空間沒有關係,它們只是在電腦裏。但是有很多朋友喜歡它,也關注到我。」他也笑言:「所以我看起來會變成一個可以利用這種虛擬的工作(生活的人),這就像一個開淘寶店的。」 本屆AAC青年藝術獎提名為:程然、林科、胡為一、徐文愷、楊心廣。而「不是影像」即包含了林科與徐文愷(aaajiao)兩位藝術家的作品,展期至6月7日,呈現中國當代藝術家的各種思維與試驗。 繼續 -

知名舞者 Karine Plantadit 與李真雕塑進行超越語言與形式的對話

2015年5月20日 坎城影展期間,不少記者及名人對李真的雕塑表示讚嘆,其中,曾榮獲劇場界最高榮耀-「東尼獎」(Tony Award)提名的知名百老匯舞者Karine Plantadit,從李真的雕塑中汲取許多靈感,在展覽現場進行長達兩分半的即興舞蹈,極富力道卻身輕如燕的舞步,和墨色雕塑獨特的「既重又輕」對比不謀而合。 Karine Plantadit出生於法國,現今居住紐約,在眾多重量級百老匯秀中擔綱演出,第82屆奧斯卡金像獎、美國知名舞蹈節目「武林爭霸」、以及影集「慾望城市」皆可看見她充滿力道的演出,持續活躍於舞壇。 Karine Plantadit日前在自己的臉書(FACEBOOK)提及這段難忘的藝術火花:「在第68屆坎城影展期間,我首次見到了李真的雕塑,李真是一位傑出的藝術家,這次展出的三件雕塑,替坎城帶來了非常祥和、平靜的氛圍。我深深被作品所感動,主動要求和藝術家見面,並且希望用我的舞蹈來和雕塑進行對話。 李真曾在巴黎凡登廣場舉辦大型戶外展覽,飛行樂土試圖從視覺、觸覺、再觸碰到心靈的感受,療癒現代人的精神失落,藝術家認為在步調快速的現代社會,我們都無法再像孩童一樣,能夠無憂無慮的進入夢鄉。希望這件作品也能讓大家感受到內心的平靜。 在這個時常缺乏關愛的美麗世界中,謝謝李真帶來了這麼美好的能量,此刻,我認為我們完成了自己一部分的使命,我打從心裡深處的感謝你。」 兩分半舞蹈中,Karine Plantadit從頭到尾帶著的一抹笑容,回應了「飛行樂土」怡然逍遙的心境,讓我們看見在至靜的雕塑間結合至動的身體語言所激發的各種可能性。 繼續

-

影展史上第一人,李真坎城雕塑展,撞擊內心的渴望與平靜,引發國際媒體關注

2015年5月17日 2015年第68屆坎城影展於5月14日盛大開幕,身為最具影響力的國際影展之一,每年這時候坎城都會湧入平時3倍的人潮,21萬人次,4500位國際記者,爭相參與盛會,一睹巨星的風采。 今年,台灣代表也大放異彩,導演侯孝賢的新作「聶隱娘」入圍19部競賽片之一,也是台灣電影睽違6年後,再度有作品入圍競賽單元。而藝術家李真亦受邀於影展期間展出3件雕塑作品 : 2007年《天闕輕舟》、2002年《飛行樂土》、與2007年《雪峰仙蹤》,分別於Majestic Beach海灘影展會場及知名頂級戛納大華酒店 (Hôtel Majestic Barrière) 戶外及宴會廳展出,是華人藝術家第一人,更是坎城影展歷史上首位邀請展出的藝術家。 14日早上開始,李真在碧海藍天的Majestic Beach接受一連串的媒體訪問,其中許多記者都對於藝術家2013在巴黎凡登廣場的大型雕塑展留下深刻印象,表示雖然坎城影展的節奏非常忙碌緊湊,墨黑圓潤的銅雕總是能帶來內心的平靜,與老師對談後,才了解這些感受並非偶然,而是藝術家始終保持內心的單純所故。其中,紐約知名舞者Karine Plantadit更用行動表達感動之情,即興編了一支舞蹈,與雕塑進行超越語言與形式的對話。 影展期間,坎城在白日是豔陽高照的海灘夏宴,夜晚則轉變成五光十色的不夜城,街上眾多保鑣、名車、貴賓們身穿華服穿梭於鎂光燈之中,炫人耳目。雕塑在日夜亦展現截然不同的姿態,或逍遙、或喜悅、或寧靜沉思,與現場氛圍交織成一種矛盾的體驗。這裡每個人心中都懷有著夢想,是不是就藏在「天闕輕舟」的金閣裡,或是沉睡在理想的「飛行樂土」呢? 繼續 -

不是影像呈現當代影像藝術的更多可能

2015年5月12日 展覽總監| 昊美術館 張莉娸 藝術家| 徐文愷、林科、劉國強、劉月、朱昶全 展覽地點| 亞洲藝術中心 台北二館 ∣ 台北市樂群二路93號 展覽日期| 2015/05/02-2015/06/07 開放時間| 週二-週日10:00am–6:30pm(週一休館) 贊助單位| ViewSonic, Philips 繼「不是繪畫」後,亞洲藝術中心關注現今中國當代藝術變化的展覽「不是影像」,5月2日臺北二館開幕。本次展覽的5位藝術家 : 徐文愷(aaajiao)、林科、劉國強、劉月、朱昶全,進行各種試驗,甚至直接展示試驗的狀態,來試圖調整我們慣於使用的認知方式,調整我們思考的邏輯習慣。... 繼續

-

李真雕塑受法國「坎城影展」邀請,為影展歴史上首位展出的藝術家

2015年5月7日 主辦單位| ADRProd 展地| Plage Majestic, Majestic Barrière Hotel in Cannes, France 時間| 2015/05/13 – 2015/05/24 繼2013年「既重又輕─李真巴黎凡登廣場大型雕塑個展」驚艶法國後,2015年李真作品再度受邀至法國參加坎城影展,亦是作品與影展共同展出之華人藝術家第一人,同時也是坎城影展歷史上首位邀請展出的藝術家。 三件大中型作品:2007年《天闕輕舟》、2002年《飛行樂土》、與2007年《雪峰仙蹤》將分別於LA PLAGE海灘影展會場及知名頂級戛納大華酒店 (Hôtel Majestic... 繼續 -

沈勤&陳琦作品展

2015年4月22日 展覽日期| 2015/04/18-2015/06/07 展覽地點| 亞洲藝術中心 北京 ∣ 中國北京市朝陽區酒仙橋路2號大山子798藝術區(週一休館) 特邀學者| 錢大經 開幕時間| 2015/04/25 (六)3pm 一千個沈勤一千個陳琦 錢大經 當今畫壇,只要一有畫者成功(名譽或市場),立即會吸附起一層又一層理論裝飾,運作包裝的塵埃,這種華麗而惰性的霧霾,弄得大家看他們面目不清,總覺得是千人一面。前一時間,曾讀見一本刊物的雙幅首頁,赫然一排當紅藝術家合影。精美版面上,藝術家們無一例外的衣著入時,站姿炫酷。其實圈內熟悉者都清楚,他們實在是大不相同,或張揚、或頹廢、或沉靜、或柔和,各是各的成就,各是各的面貌。還有,觀眾看他們,看他們的作品,也必定是各自體味各自感受。“一千個讀者心中有一千個哈姆雷特”,這種雙重的差異性,構成當下現代藝術的真正生態。 我不擔心沈勤和陳琦這兩位正走紅的藝術家,會淹沒在當下“遍地走龍蛇”的混沌喧囂中。因為他們基本都是審美本體論者,對自己的理念和作品狀態有著長期的、清醒的自我堅持,不會輕易接受廣泛的、普適性的美學評論和價值定位。他倆是很難歸類的藝術家,對他倆的獨立和獨特,我有足夠的瞭解。 現在,沈勤和陳琦的展出,提供給我們藝術生命狀態的豐滿個案,面對這些作品,我更願意從朋友的、同行的角度,以個人體驗的方式去貼近觸摸這兩件“藝術生命體”。 沈勤:“躲”出來的純淨 畫面透明、純淨、飄忽,個中物象都散了架似的失重,流淌出曖昧的、冷漠而誘惑的氣息,有一種疑神疑鬼的躲閃。畫面的質感那才叫作“吹彈可破、入口即化”。 沈勤曾說:“我有時候會把自己放在事情的外面。”這不容易。沈是嫉惡如仇的人,對美醜之間的探索質疑是那樣的較真,並由此產生出美學判斷上的“潔癖”。這樣的潔癖,使他慢慢的不與這個世界較真,從渾濁的派別糾纏和無用的藝術紛爭中漸漸抽離,一路“躲避”到自己的桃花源,整日嚮往著宋人的“飄逸世界”,作品愈加的不食人間煙火了。沈勤的路數,表面上看是對當下時代的寬容避讓,內心裡是以一種潔癖的自恃在抗衡。坦率講,沈勤畫面釋放出的氣息予觀者並不親切,由不動聲色編織而成的隔膜,橫在觀者與畫之間——你愛看不看。(受誘惑是你的事。)那半藏在廊柱後面的湖石,像極沈勤本人,審慎地從畫面深處盯住你。畫面平和地展開,是為迎接知音的殷殷共鳴,一旦覺察遇人不淑,他立馬掉頭走開。真的,面對一蓬脆弱的蓮荷,一片敏感的池水,如果稍表粗鄙不遜,那畫裡半藏的湖石立刻會消失不見。... 繼續

-

徐冰—威尼斯雙年展全新鳳凰展翅

2015年3月28日 國際知名藝術家徐冰將於第56屆威尼斯雙年展(La Biennale di Venezia-56th International Art Exhibition),首次展出全新大型裝置藝術《鳳凰-2015》。此作品將進入挑高十米的主題展空間,攜帶著強烈的中國氣息,飛翔於威尼斯的水域之上。 回溯《鳳凰》的創作源頭,它所揭示的是關於勞動、階層、資本與政治的多重意味,令人看到針對當下中國複雜現實的深刻表達。徐冰說道,「第一對鳳凰表達的更多是對底層的關懷,它身上還帶有一種辛苦與傷痕累累的淒美,而這次的鳳凰配有更多的能量和推動力,面臨著一種危機感,它和這個時代的世界狀況是這樣的對應關係。」 威尼斯雙年展總策展人奧奎‧恩威佐(Okwui Enwezor)認為《鳳凰》所表達的意涵,對本屆主題「全世界的未來」(All the World’s Futures)是一個很好的佐證。正如同華特‧班雅明以保羅‧克利著名畫作《新天使》(Angelus Novus)為靈感隱喻人類「歷史進步」中所堆疊的廢墟,鳳凰奮力飛翔的姿態與傷痕累累的龐大身軀,不僅詮釋了中國的現實,更表達了全球化格局下,人類集體的沉重與抗爭。徐冰認為這是對他的藝術創作的高度評價。 第56屆威尼斯雙年展主題展 2015年5月9日-11月22日 繼續 -

楊識宏國際巡迴紐約站 帕森斯設計學院開講

2015年3月25日 作為當代抽象藝術的東方典範人物,楊識宏國際巡迴演講於2015年3月14日在紐約帕森斯設計學院開講,吸引世界頂尖藝術院校包括帕森斯設計學院(Parson The New School of Design)、普拉特藝術學院(Pratt Institute)、紐約視覺藝術學院(School of Visual Arts)、紐約時裝技術學院(Fashion Institute of Technology)的學生及學者到場聆聽,世界日報、僑報、星島日報等當地媒體熱烈報導。紐約這個文化發展蓬勃的大都會,每年度皆舉行「紐約亞洲周」(Asia Week New York)盛典,邀請重要旅美藝術家現身說法。首場講座由楊識宏和考古學家徐心眉對談並放映Discovery頻道「華人藝術紀」節目,講述他1979年起如玄奘向西方取經的藝術之旅;第二場則邀請謝德慶這位紐約最著名的行為藝術家演說,回顧他用整個生命去成就的作品。楊識宏以「讀萬卷書、行萬里路」鼓勵現場有志藝術的青年學子,整場活動為東西藝術交流搭建了一座橋樑,華人藝術的國際影響力更上層樓! 徐心眉 美國賓州大學中國藝術與考古博士,聯合國教科文組織文化遺產中心國際專家,主持Discovery探索頻道文化藝術專題節目。 謝德慶 1950年生,24歲那年身為船員的他從一艘由台灣開往美國的貨船向下一跳,偷渡到了美國,開啟他長達14年的非法移民生活,終於1988年獲得大赦。著名作品是1970-80年代的《一年行為表演》,他曾把自己囚禁在一個小於6平方米的籠子裡,在公證人的監督下,斷絕了所有與外界的交流,持續一年;也曾每隔1小時在自己工作室打卡一次,一天24次,不間斷地持續365天。這一系列激進探索生命存在與時間流逝的作品,使他在紐約藝術圈聲名大噪。 繼續

-

「藝起看公視」帶您一窺楊識宏大師創作

2015年3月11日 「藝起看公視」是公共電視台所製播的專業藝術節目,在精簡的一分半鐘節目,公視團隊專程使用高速攝影機,完整捕捉藝術家楊識宏筆觸及東方詩學的精神,楊識宏說:「抽象畫是用來表達看不到的潛意識,也就是所謂『內在的真實』,其實是非常複雜而神祕的心理過程。」楊識宏作品存在著深刻的東方底蘊,將圓融內斂中的感性發揮得淋漓盡致。 除了貼身採訪其創作過程,鏡頭同時也帶到去年於亞洲藝術中心舉辦的《複調的詩學-楊識宏個展》,呈現楊識宏半世紀的創作成果。 2015 藝起看公視 楊識宏 複調的詩學 https://youtu.be/JsSNGAgUjRQ?si=YhBPqx191W5aOUMx https://youtu.be/ohH2-qIuzYE?si=f8nAHM0_6a2QcIGI 繼續 -

高行健—個人回顧展 比利時伊克塞爾美術館 & 比利時皇家美術博物館

2015年3月10日 展覽日期| 2015/02/26-05/31 伊克塞爾美術館網站| www.museumofixelles.irisnet.be 地址| 71, rue Jean Van Volsem, 1050, Brussels 皇家美術博物館 網站| www.fine-arts-museum.be/en/exhibitions/gao-xingjian 地址| Rue de la Régence... 繼續

-

第二十一屆台北藝博會—亞洲藝術中心呈現急速社會裡的精神溫度

2014年10月31日 主展位| A14 MIT展位| Y05 展覽展期| 2014.9.26–2015.4.19 展覽時間| 2014年10月31日(五)至11月03日(一) 展覽館址| 台北世界貿易中心展覽大樓一館(BCD區)台北市信義區信義路五段五號 隨著科技不斷推陳出新,當代人們的生活型態與思維正急速變遷,在這日趨複雜的空間與時間軸裡,藝術與文化的認知亦面臨轉化。繼今年台北雙年展提出「劇烈加速度」的主題之後,亞洲藝術中心,作為本屆展區中心位置 (A14) 的參展畫廊,進一步反思藝術與當代社會的連結與關係。展覽主題延續其「新東方精神」的理念,探索藝術家如何用運用東方文化底蘊,呈現今日跨領域的議題,直指人性與精神的溫度。 長期關注現代人的語言與思考慣性,徐冰「石徑」上所刻的新英文書法與裝置作品「背後的故事」將傳統文化解構並進行重組,提供一種新的觀看方式與敘事角度,藉此展開思維運動的空間。而不同於以往銅雕的心靈美善,李真的【凡夫】系列使用粗糙崩裂的表皮,描繪凡夫俗子的各種樣貌,藉此隱喻你我他帶著原慾掙扎著互相碰撞爭奪,赤裸裸地揭發人性本貌,以及這個時代的集體精神狀態。 這次亦首次展出劉丹5公尺大幅畫作「巫山無疇」,與楊識宏兩幅200號最新壓克力油畫,觀者的感受得以在抽象與具象、統覽與微觀之間游移,其妙處更證明了藝術家在生命的歷練中,心境轉為「純」熟的表現。 王天德的「後山圖」系列作品則以火灼取代毛筆書寫,將灼空的山水或書法創作覆於古代石碑拓片和冊頁之上,營造出了一種與古代互相對視的氛圍。張洹的「香灰畫」則是收集線香燒後的餘燼作畫,透過嶄新的形式探討文化精神,反思其媒材在日常生活中的意義。 此外,高行健的心境、莊喆的山水、潘信華的異域、董小蕙的靜物花卉,亦可解釋為藝術家在快速運轉世界中,始終在尋找一個停格的瞬間,再將這個瞬間極大化的過程。 持續支持台灣新生代藝術家,本屆新人特區 (MIT) 亞洲藝術中心首度與葉仁焜合作。身為2010年第三屆台北當代水墨雙年展新秀獎首獎得主,葉仁焜細膩的筆觸與洞察力似乎是當代城市的一首慢板,滑過被遺忘的角落。對此,葉仁焜表示:「……雖是描繪冰冷的建築體,亦試圖表現出時間在建築上留下的隱隱溫度,投射於其記憶所拼湊出的片段影像之上,透過自身創建的建築與場景,追尋對於某些過往事件的回憶與連結。」,藝術家的12幅作品將於攤位Y05精彩呈現。 繼續 -

傑出「美籍華人」楊識宏躍上紐約歷史博物館

2014年10月2日 傑出「美籍華人」楊識宏躍上紐約歷史博物館 展期| 2014.9.26–2015.4.19 講座| 2014.10.2(四) 6-8:30pm 地點| 紐約歷史博物館羅勃史密斯演講廳 (The Robert H. Smith Auditorium at the New-York Historical Society, 170 Central... 繼續

-

威尼斯雙年展發光 應天齊台北個展反思古建築與歷史文明

2014年8月1日 威尼斯雙年展發光 應天齊台北個展反思古建築與歷史文明 展期| 2014.07.19 – 08.17 地點| 亞洲藝術中心 台北二館|台灣台北市樂群二路93號 甫受邀於深圳畫院展出的中國當代藝術家應天齊,正於亞洲藝術中心台北二館展出【世紀遺痕】、【遭遇蒙德里安】系列。2011年起應天齊連續三年進入藝術最高殿堂「威尼斯雙年展」,這位作品「始終和建築發生關係」的藝術家,鑽研古建築的結構、材質,以及居住者的生活、意義、歷史感,創作風格從版畫過渡到當代性格極強的綜合媒材繪畫、裝置、錄像,獲《Hi藝術》雜誌評選為中國當代百大藝術家之一。中國知名藝術家徐冰評論其作品「只屬於那些對時代文化敏感而有這種意識的人,並不真正屬於那些刻意投入所謂現代觀念的藝術家」。 7月19日開幕現場,第13屆威尼斯建築雙年展台灣館策展人劉克峰教授蒞臨,熱烈延續他們在威尼斯時對建築文化的探討。收藏應天齊【世紀遺痕】系列作品的藏家表示,由於「極簡、抽象,卻又好像具體,能宏觀地探觸歷史」,因而欣賞應天齊的深度。最新的【遭遇蒙德里安】系列也受現場來賓的肯定,因為「更抽象了,或許是因為心靈的境界獲得提升。」媒體朋友指出,「看似抽象理性的作品中間精心埋藏了一件中國傳統木雕,畫龍點睛。」本系列是中華文化的根和西方抽象理性邏輯之巧妙結合,在冷靜的規劃中增添了一分人情的溫暖。 開幕致詞中,應天齊引用美國波普藝術大師勞森柏格之言:「藝術家應當一輩子都在尋找神祕,尋找到之後又會去尋找新的神秘,不斷地唱著神祕的歌。」創作就是一個不斷將「迷霧」撥開的過程,亞洲藝術中心台北二館隆重呈現《迷牆》展覽,即日起至8月17日。 繼續 -

迷牆─應天齊個展

2014年7月19日 展期| 2014.07.19 – 08.17 酒會| 2014.07.19 3pm 地點| 亞洲藝術中心 台北二館|台灣台北市樂群二路93號 沿著牆,應天齊從【西遞村】走到【世紀遺痕】、【遭遇蒙德里安】 2011年起連續三年進入藝術最高殿堂「威尼斯雙年展」的中國當代藝術家應天齊,他的藝術一向與建築發生關係。早在1986 年發現安徽皖南西遞村後,駐村八年創作【西遞村系列】使該地成為著名旅遊勝地,並被聯合國教科文組織錄入世界文化遺產。2011年起發展【世紀遺痕】系列,取材於中國本土文化,把現代藝術極簡抽象的形式和具象物藉由拼貼、色料手繪等綜合媒材手法融合,木板、麻繩、砂石等材料像建築材料一樣堆積在畫布上,形成牆壁一樣的肌理效果。 近年,應天齊因多次參加威尼斯雙年展,來往於歐洲和中國,不時出現時空變幻的迷思;最新的【遭遇蒙德里安】系列,每件抽象理性的作品中都埋藏一件中國傳統木雕,象徵著文化的根。應天齊說:「我試圖展現的是東西方的碰撞,我有意讓他們去碰撞,將本土的一些錯誤的思維和西方對中國當代藝術的看法進行碰撞,以及我進入這個碰撞的磁場,或者我居於中間。」從西遞村走到蒙德里安「牆是一個傳達文化思想的媒介,牆就像我自己一樣,在城市化的進程中遭遇不同的境遇,我對牆的描繪,也體現了對這個時代的認識。」尤其在急速發展的中國,追求文明的同時威脅了古代文明的留存,應天齊的自我辯論出現在這兩難之中。東方底蘊讓應天齊走向國際,也回溯到了自己的根。 繼續

-

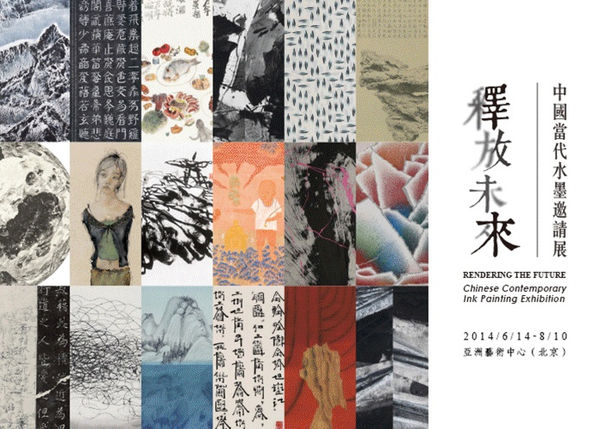

《釋放未來:中國當代水墨邀請展》

2014年6月14日 策展人| 殷双喜 特邀学者| 刘骁纯、皮道坚、杭春晓 艺术家| 蔡小松、谷文达、黄致阳、蓝正辉、李津、刘丹、刘国松、刘庆和、潘公凯、潘信华、秦风 、仇德树、王璜生、王天德 、徐冰、徐累、郑重宾、朱伟 展期| 2014.06.14 – 2014.08.10 酒会| 2014.06.21 4pm 地点| 亚洲艺术中心(北京)|中国北京市朝阳区酒仙桥路2号大山子798艺术区798东街 亚洲艺术中心一直主推「新东方精神」概念,主张立足于自身传统文化观念和价值体系,融合东西方美学理论精髓的当代美学。「释放未来-中国当代水墨邀请展」,邀请十八位在当代水墨领域最具代表性的重要艺术家共同参与,力图从全球文化多元化的角度重新解读中国当代水墨,关注全球化潮流中的民族国家的地域文化(传统文化与当代文化)的当代变迁。 在参展艺术家中,刘国松、潘公凯先生均是从传统中走向现代,对中国画的内涵进行了拓展,刘国松突出了材料的表现与抽象语言的提炼,潘公凯着力于开拓传统中国画笔墨的精神性内涵。谷文达、徐冰从当代艺术的角度,对中国画背后的文化历史进行反思,以多种艺术表现方式阐释了全球化时代跨文化交流与理解的可能性。蔡小松、刘丹、王天德将中国文人的生活方式加以解构,并且以现代人的理解重新描绘古代文人所喜爱的精神符号——园林、古籍、碑帖等。蓝正辉、郑重宾、秦风、王璜生将水墨的抽象性发挥到极致,仇德树、黄致阳则在色彩的抽象组合中探讨中国绘画中抽象表现的可能性。刘庆和、李津、朱伟、潘信华以个性化的方式表达现代人对日常生活的超越,其中蕴含的幽默与自嘲,是东方民族的对世俗价值观的戏谑和消解。徐累则以工笔画的形式将传统文化元素转构成为现代生活的象征和寓言,反映了一批优秀中青年工笔画家的当代转型,并且已经发展成为趋势化的潮流。 上述这些艺术家的工作,与其说是对传统中国画的颠覆,不如说是在现代性视野下对中国文化精神的返本归真,他们对中国画的创新实践,表明了他们对悠久的中国传统文化的理解与尊重。这些艺术家对西方生活和文化大多具有深入的了解,并且对中国传统未来走向具有清醒的洞见。他们的艺术探索,是对中国水墨画的视觉重构,并在这一过程中,展开水墨艺术的未来。所谓「释放未来」,意指中国水墨画中蕴含着深厚的东方哲学、思想与文化内涵,对于现代社会的文化建构具有重要的资源性能量。当代优秀水墨艺术家的持续性工作,已经极大地扩展了传统水墨画的艺术语言空间,表明了水墨艺术在全球文化未来发展进程中所具有的深远潜力。展览将呈现出中国当代水墨在全球当代艺术发展中的活跃性,推动当代水墨释放出其特有的中国文化价值,参与建构中国民众的现代性视野。─殷双喜... 繼續 -

「釋放未來—中國當代水墨邀請展」重要學者與藝術家齊聚北京

2014年6月14日 「釋放未來——中國當代水墨邀請展」重要學者與藝術家齊聚北京 從國際視野重新解讀中國當代水墨 2014年6月21日下午,「釋放未來——中國當代水墨邀請展」在北京798藝術區亞洲藝術中心隆重開幕。此次展覽由殷雙喜策劃,劉驍純、皮道堅、杭春曉擔任特邀學者。 展覽邀請到:蔡小松、谷文達、黃致陽、藍正輝、李津、劉丹、劉國松、劉慶和、潘公凱、潘信華、秦風、仇德樹、王璜生、王天德、徐冰、徐累、鄭重賓、朱偉共十八位在當代水墨領域裡最具代表性的重要藝術家共同參與,力圖從全球文化多元化的角度重新解讀中國當代水墨,關注全球化潮流中的民族國家的地域文化(傳統文化與當代文化)的當代變遷。 開幕前夕,策展人、特邀學者以及藝術家出席「文人雅集」學術論壇,共同探討現今外界對於中國當代水墨的看法和態度,以及今後水墨發展方向和可能性。隨後,本次展覽策展人殷雙喜主持了開幕式,開幕現場引起眾多學者、藏家、媒體的高度關注,到場媒體有:中國文化報、北京商報、北京青年週刊、典藏投資、Hi藝術、Asian Art News、收藏投資導刊、央視網、網易藝術、雅昌藝術網、藝術中國網、99藝術網等藝術專業媒體及多家大眾傳媒。 此次展覽的作品,與其說是對傳統中國畫的顛覆,不如說是在現代性視野下對中國文化精神的返璞歸真,他們對中國畫的創新實踐,表明了他們對悠久的中國傳統文化的理解與尊重。這些藝術家對西方文化和生活大多具有深入的瞭解,並且對中國傳統未來走向具有清醒的認識。他們的藝術探索,是對中國水墨畫的視覺重構,並在這一過程中,展開水墨藝術的未來。所謂「釋放未來」,意指中國水墨畫中蘊含著深厚的東方哲學、思想與文化內涵,對於現代社會的文化建構具有重要的資源性能量。當代優秀水墨藝術家的持續性工作,已經極大地擴展了傳統水墨畫的藝術語言空間,表明了水墨藝術在全球文化未來發展進程中所具有的深遠潛力。展覽將呈現出中國當代水墨在全球當代藝術發展中的活躍性,推動當代水墨釋放出其特有的中國文化價值,參與建構中國民眾的現代性視野。 展覽將展持續至八月十日。 繼續

-

前衛與深刻的體現!諾貝爾文學獎得主高行健電影詩《美的葬禮》

2014年4月17日 前衛與深刻的體現!諾貝爾文學獎得主高行健電影詩《美的葬禮》 維納斯身後的太陽,其實是羅馬先賢祠裏仰拍的穹頂;思想者從滾滾雲海向下俯視;皇后的背影走進蜘蛛網裏;摘月亮的女醜以及光天化日空寂的大街上赤裸的影子,如此等等,米開朗基羅壁畫中的上帝和但丁筆下地獄裏的眾生相通過鏡頭都能得以再現。 ──高行健 諾貝爾文學獎得主高行健,集小說家、畫家、詩人、劇作家、電影導演於一身,「台灣是我發表所有作品的地方」,繼2013年來台於亞洲藝術中心舉辦當代水墨個展《夢境邊緣》之後,高行健今年再度來到台灣發表電影詩《美的葬禮》,以及聯經新書《自由與文學》。 電影詩《美的葬禮》取材自高行健同名長詩,畫面、表演、音樂和詩的融合,放棄一般電影慣用的情節鋪陳,四十名演員分別扮演詩人、美神維納斯、思想家、聖母、流浪漢,乃至於死神與上帝,吟誦中文、法語、英語詩句,然而觀賞時無須字幕翻譯的輔助,唯有開放所有的感官去體驗畫面的強烈視覺性! 在這個物欲橫流卻心靈貧窮的時代,各種短暫發生的現象及五光十色的圖像蒙蔽我們,剝除這一切去追溯本源,「存在」、「自然」才是現象背後的本質,恆久不變。高行健《美的葬禮》帶有自然主義的性格,哀悼美的喪失;演員的表演深度帶領觀眾在內心境界更上一層,綜觀人類生存的本質如何受到現實圍困。影片採用高行健多年來在世界各地拍攝的場景作為背景,跳躍式拼接義大利南部原始人的洞穴到威尼斯狂歡節、西班牙中世紀的教堂到巴黎盧浮宮的夜景和地下墳場、布拉格古城到紐約東京香港的摩天大樓…在我們親手埋葬「美」之後,將進入深刻的思考。 新書《自由與文學》集結高行健在世界各地的精彩演說,他回答了為何文學不能拯救世界,何以文學的關鍵意義是描述人類受意識形態、科技媒體等現代文明發想所綑綁的困境。此次台灣行發表的新電影或新書皆全面展現高行健的思想高度。 電影詩《美的葬禮》 聯映I| 臺北市立美術館 地點| 臺北市立美術館視聽室 (台北市中山區中山北路三段181號) 日期| 103年4月19日 (六) 時間| 14:30電影《美的葬禮》播映 (14:00~14:20開放入場) 聯映II|... 繼續 -

《華人藝術紀》—李真,精彩第三集,今晚9點就在Discovery頻道

2013年12月29日 3rd episode of Chineseness: LI CHEN premieres TONIGHT at 9pm on Discovery Channel 「既重又輕」的美感!當代的視覺性!週日晚間9點,《華人藝術紀》隆重為您獻上雕塑家李真的創作之路! 李真早期深入了解宗教內涵和古典美學,在當代藝術自由創作精神中融入自我攝心之情感,突破千年傳統再生;其作品吸收東方文化與西方藝術及非洲、南太平洋原始藝術等,創作不受單一傳統束縛,以幽默詼諧的方式暗喻世事,創造靈性,尋找自我心識空間。 週日晚間9點,《華人藝術紀:李真》,撼動您的心靈。 Discovery頻道《華人藝術紀》- 每週日晚間9點 12/29李真、1/5 徐冰... 繼續

-

《華人藝術紀》—李真文獻展,重溫李真國際大展經典場景,全新力作隆重呈現!

2013年12月26日 展期| 2013.12.28~2014.1.26 茶會| 2013.12.28 (Sat.) 3:00~5:00p.m. 地點| 亞洲藝術中心台北二館 Asia Art Center Taipei ll 地址| 台北市中山區樂群二路93號 當代雕塑家李真,2013年於巴黎凡登廣場展出廣場歷年來最大型雕塑個展,備受國際媒體關注,近來又成為Discovery頻道《華人藝術紀》重要藝術家之一。節目拍攝李真國際大展、創作手稿、《根氣》、《善變》的創作過程,其攝影紀錄與全新力作都在《華人藝術紀》-李真文獻展隆重呈現。本展更彙集最為人熟知的【大氣神遊】新作,依然是墨黑銅雕「既重又輕」,其中更首次採用朱紅色表現《牡丹》;而【青煙】系列之《善變》一如壯闊的雲海翻湧。李真近年對人性、國際議題的思考表現在【凡夫】、【造化之「不生不滅」:生靈】,兩系列回歸粗糙表面,截然不同的新形式令人驚艷。2013年12月28日起,請至亞洲藝術中心台北二館重溫李真大展經典場景,搶先一覽最新創作! 繼續 -

Discovery「華人藝術紀」隆重首播

2013年12月15日 首播日期| 12/15楊識宏、12/22張洹、12/29李真、1/5徐冰 重播日期| 2014年2月4日起,每週二晚間七點 2/4李真、2/11楊識宏、2/18徐冰、2/25張洹 當週日下午4點重播 藝術把霎那變成永恆! Discovery頻道《華人藝術紀》系列節目,揭開華人藝術新紀元;四位當代最受矚目的國際級華人藝術家─李真、楊識宏、徐冰、張洹,看藝術家如何將個人思想體現於作品,一探華人當代藝術站穩世界藝壇所爆發的能量!敬請收看! Discovery頻道《華人藝術紀》2013年底隆重首播 21世紀華人在經濟、文化、甚至政治的崛起,已成為全球不容忽視的力量!而隨著這股力量遠播,華人當代藝術家所引領的風潮也在全世界藝壇上成為一股新興勢力。指標性的紐約蘇富比拍賣在2006年春拍首開華人當代藝術專門場次,肯定華人當代藝術在國際拍賣市場的重要性。Discovery頻道首度聚焦當代華人藝術家,籌拍《華人藝術紀》系列節目,走訪台灣、中國、紐約、巴黎、倫敦等地取景,介紹戰後兩岸不同世代的國際級藝術家,包括來自中國的徐冰、張洹,以及台灣的李真、楊識宏。節目將帶領觀眾一窺這四位藝術家創作的生命歷程,看藝術家如何將個人思想體現於作品,窺探華人當代藝術站穩世界藝壇所呈現的能量。Discovery頻道《華人藝術紀》系列節目預計將在今年年底於台灣首播。 Discovery頻道拍攝團隊日前遠赴巴黎,拍攝台灣藝術家李真在巴黎凡登廣場舉辦的戶外雕塑展,其融合濃厚東方氣韻以及西方極簡的風格,備受外媒關注與好評,李真更多次受邀參加威尼斯雙年展。接下來拍攝團隊將前往英國倫敦拜訪世界上最大的藝術設計博物館-維多利亞與亞伯特博物館(Victoria And Albert Museum),紀錄中國藝術家徐冰的全新創作個展《桃花源記》。徐冰是現任中央美術學院副院長,擅長以文字創作新藝術作品,是國際上最著名的中國藝術家之一。他在1999年獲得美國最重要的個人成就獎「麥克亞瑟天才獎」,2006年時榮登《美國藝術》雜誌年度最受注目人物排行,2011年更前進大英博物館舉辦個展「背後的故事7」系列作品。 另一位中國當代藝術家張洹以行動藝術聞名,旅居紐約的他曾先後多次受邀參加威尼斯雙年展,縱使作品充滿爭議,但深具時代意涵的創作,獲得法國龐畢度藝術中心、紐約現代博物館等世界知名當代藝術館蒐藏。而同樣旅居紐約多年的台籍藝術家楊識宏,曾獲頒則傑出亞裔藝術家獎,是當代最重要的抽象表現華人藝術家之一,從事藝術創作孜孜不倦超過40年,以抽象形式成功融合東方筆觸與西方史觀,至今仍活躍於國際藝壇。透過Discovery頻道《華人藝術紀》的紀錄觀眾將可以探索這些藝術家的生命歷程,看見他們作品背後豐富的涵養思想,以及華人藝術邁向國際,看見華人藝術影響世界的重要歷程。 Discovery頻道是Discovery傳播集團下的旗艦電視頻道,致力於製作全世界最高品質的紀實節目,並且是最有活力的電視頻道之一。Discovery頻道於1985年開播,目前在亞太地區已有超過1億9千2百萬個收視戶。Discovery頻道也是全球最普及的電視頻道,現已拓及全球超過224個國家與地區4億3千2百萬個收視戶,節目內容則以45種語言播出。 Discovery頻道提供觀眾最多元豐富的高品質紀實娛樂節目,從經典野生紀實、科技工程、歷史文明、文化及探險等主題紀錄影片。想更瞭解Discovery頻道,請上網www.discoverychannel.com.tw。 繼續

-

全球崛起進行式 見證華人藝術站上世界舞台!

2013年12月13日 Discovery頻道首度聚焦兩岸四位藝術家-楊識宏、張洹、李真、徐冰 全新製播《華人藝術紀》 大師聚首 現身說法創作歷程 各界藝迷齊朝聖 Discovery頻道《華人藝術紀》- 每週日晚間9點 12/15 楊識宏、12/22張洹、12/29李真、1/5 徐冰 放眼全球,華人在文化、經濟,甚至於政治都不斷在世界發揮顯著影響力,當代華人藝術也在全球藝壇屢創佳績,成為一股新興勢力。Discovery頻道首度聚焦兩岸四位國際級藝術家,拍攝《華人藝術紀》系列節目,以國際頻道的視野紀錄華人藝術崛起。今日(9日)來自台灣的楊識宏、李真,及來自中國的張洹齊聚一堂參加 《華人藝術紀》全亞洲首播記者會,現場還有亞太電視網北亞區總經理林東民與Discovery亞太電視網節目暨品牌營運資深副總裁凱文狄齊( Kevin Dickie),共同見證華人藝術站上世界舞台。四位藝術家更於現場帶來代表力作展示,趁著藝術家難得聚首的機會,舉辦藝術大師講堂與青年學子以及各界藝文藏家交流創作心路歷程。講堂活動現場藝術學生參加踴躍,紛紛表示有幸與藝術家面對面接觸獲益良多。更有多名藝文藏家及企業家親臨現場就為一睹大師風采。Discovery頻道《華人藝術紀》12月15日星期日晚間9點跟著鏡頭探訪藝術家心路歷程,窺探創作背後的華人新力量。 Discovery頻道 Discovery頻道是Discovery傳播集團下的旗艦電視頻道,致力於製作全世界最高品質的紀實節目,並且是最有活力的電視頻道之一。Discovery頻道於1985年開播,目前在亞太地區已有超過1億9千1百萬個收視戶。Discovery頻道也是全球最普及的電視頻道,現已拓及全球超過223個國家與地區4億2千8百萬個收視戶,節目內容則以45種語言播出。Discovery頻道提供觀眾最多元豐富的高品質紀實娛樂節目,從經典野生紀實、科技工程、歷史文明、探險等主題紀錄影片。 Discovery 傳播集團 Discovery傳播集團(Discovery Communications,... 繼續 -

《桃花源的理想一定要實現》在倫敦V&A美術館展出

2013年11月28日 2013年11月2日,中央美院副院長、著名當代藝術家徐冰的最新裝置作品《桃花源的理想一定要實現》(Travelling to the Utopian Village)在倫敦V&A美術館的John Madejski Garden展出,徐冰本人出席了11月1日上午的媒體發佈會和當日晚間舉行的VIP預展。來自英國的BBC 、The Times、The Guardian、Press Association、Evening Standard、Wallpaper等多家主流媒體到現場進行了採訪報導。 經過歷時近20天的安裝,在徐冰工作團隊與合作方靜恩德凱的共同努力下,徐冰的「桃花源理想」終於在V&A美術館的John Madejski Garden創作完成。《桃花源的理想一定要實現》是徐冰近年來最具挑戰性的裝置作品之一。該作品採用中國山石和陶瓷作為主要創作媒材。這些山石是從中國各地千挑萬選來的扁平形狀的山石,其特色和排列方式使人聯想和對位於中國古代山水畫的不同典型風格。在山石搭建的山水意境之中,幾百件特別燒制的陶房、用具組成各式各樣的生活村落,陶房內通過特製的LCD微型螢幕播放的動畫表現出房內人們的活動。藝術家利用這些山石、陶房、人造煙霧和自然的植物,製造出一個看似可居可遊的微縮景觀,然而實際上卻是無法進入的,使這件作品介於二維繪畫與三維現實之間。觀眾仔細看會發現,陶房的造型也是被「菱形化」了的,有機地溶入「二維半」的概念中。 作為全球著名的藝術和設計博物館,V&A美術館成立於1852年,其中庭花園John Madejski Garden是到V&A美術館參觀的必經之地。展覽一開幕便吸引了很多觀眾,甚至有兩名英國學生在作品前寫生。這件作品尤其受到孩子們的喜歡,徐冰說:「這是因為孩子離桃花源的理想最近。」他表示,這件作品與他之前的代表作《芥子園山水卷》、《背後的故事》在探討中國文化的特殊方面有內在的聯繫,並與他在20世紀80年代早期創作的一系列木刻作品中所表達的崇尚自然、淳樸的情感相連接。 配合裝置作品,同時在V&A美術館的中國館還展出了徐冰的大幅新英文書法作品《桃花源記》,及裝置作品創作過程的手稿和草圖。徐冰在這幅大型的英文方塊字書法題記中寫道, 「每當我讀這篇詩序,都有新的啟發。這個故事的結尾,漁人想回到桃花源卻無法找到入口,帶有很深的寓意,人類一直在追求理想的生活世界,但這世界卻離我們越來越遠了,看來真正的理想世界只能存在於每個人的內心之中,或者像孩子們搭積木般的活動中。」... 繼續

-

高行健出席新加坡作家節,以文學與電影探索烏托邦

2013年11月28日 由新加坡國家藝術理事會主辦的「新加坡作家節」是亞洲主要的文學活動之一。該活動自1986年開辦以來,不僅為文學愛好者引介了眾多新加坡本土與來自於亞洲其他地區的優秀作品,亦致力於促進作家與讀者之間的交流。今年,主辦單位更邀得諾貝爾文學獎得主高行健參與本屆活動,為讀者帶來精彩的演講之餘,也舉辦了攝影與水墨畫展;他的第三部電影《美的葬禮》也在新加坡舉行了全球首映。 在11月8日舉行的演講「文學與美學」中,高行健與南洋理工大學中文系主任柯思仁副教授進行了深入對談。高行健在分享自己的新電影的創作過程時表示,身為世界公民的他,現在思考的是歐洲文化以及人類如何在全球化困境中找到新的思想和出路。 今年73歲的高行健指出,全球化是一種無限瀰漫、無法抗拒的市場和經濟的機制,人們不需要去裁判這種存在,而如果執意於「把文學作為一個武器、作為工具要改造社會,是一句空話」。他進而直指,如今已無人會去關注蘇俄時代的社會主義、現實主義的作品;在毛澤東所倡導的「文藝為工農兵服務」政策底下所產出的作品,如今亦不存在任何的價值。 雖然作家無法改造世界,但高行健認為他們仍應保持清醒,超越時代的政治狂潮,不做政治的俘虜,並通過審美形式把現實體現出來,以作為時代的見證。 《美的葬禮》(Requiem for Beauty)世界首映 此外,高行健為這次的作家節所帶來最新電影創作《美的葬禮》,原是他剛完成、副題為「電影詩」的一首長詩。此部電影的拍攝手法完全摒棄傳統的敘事方式,而是任其詩意地跳躍,同時強調演員的「表演」,而非一味地摹寫現實。 「電影有這麼多可能,如果只是傳統的敘事,那麼就太浪費了。」因此,高行健結合了詩、三種語言的獨白、演員表演以及自己的畫作,以呈現他所欲表達的「完全的藝術」。在公開招募演員的首個星期,便接到1600名來自世界各地的演員應徵;最後被錄取的36名演員亦是來自歐洲各地、美國、南美洲、亞洲及北非等地,在電影裡與高行健一同以詩意凝造眾生相、天堂與地獄。 新加坡作家節2013(Singapore Writers Festival 2013) 新加坡作家節於今年11月1日至10日舉行。本屆作家節主題為 「烏托邦∕反烏托邦」(Utopia/Dystopia)。「烏托邦」這個詞源自湯瑪斯‧莫爾(Thomas More)的《烏托邦》一書,作者虛構了一個寓意完美國家的「烏托邦」概念,而「反烏托邦」的概念則是自它衍生;若說「烏托邦文學」描寫的是美好理想的世界,「反烏托邦文學」則恰恰相反,其虛擬想像的世界裡充滿犯罪與迫害。 新加坡作家節將通過主題演講與座談會,探討烏托邦與反烏托邦文學,共有190位國際作家參與其盛,主講嘉賓除了高行健,還有首位獲得桂冠詩人榮銜的英國女詩人卡羅爾‧安‧達菲(Carol Ann Duffy)、英國哲學家葛瑞林 (AC... 繼續 -

《華人藝術紀》精彩預告

2013年11月20日 今年底最強鉅獻,藝術把霎那變成永恆! Discovery頻道將從12月15日起,於每週日晚間9點首播《華人藝術紀》系列節目,揭開華人藝術新紀元;我們將為您帶來四位當代最受矚目的國際級華人藝術家─李真、楊識宏、徐冰、張洹,看藝術家如何將個人思想體現於作品,一探華人當代藝術站穩世界藝壇所爆發的能量!敬請收看! 繼續

-

華人崛起「藝」勢力銳不可擋,Discovery頻道首度聚焦兩岸當代藝術家 - 李真、徐冰、楊識宏、張洹,震撼全球藝壇開創《華人藝術紀》

2013年10月12日 Discovery頻道《華人藝術紀》2013年底隆重首播 21世紀華人在經濟、文化、甚至政治的崛起,已成為全球不容忽視的力量!而隨著這股力量遠播,華人當代藝術家所引領的風潮也在全世界藝壇上成為一股新興勢力。指標性的紐約蘇富比拍賣在2006年春拍首開華人當代藝術專門場次,肯定華人當代藝術在國際拍賣市場的重要性。Discovery頻道首度聚焦當代華人藝術家,籌拍《華人藝術紀》系列節目,走訪台灣、中國、紐約、巴黎、倫敦等地取景,介紹戰後兩岸不同世代的國際級藝術家,包括來自中國的徐冰、張洹,以及台灣的李真、楊識宏。節目將帶領觀眾一窺這四位藝術家創作的生命歷程,看藝術家如何將個人思想體現於作品,窺探華人當代藝術站穩世界藝壇所呈現的能量。Discovery頻道《華人藝術紀》系列節目預計將在今年年底於台灣首播。 Discovery頻道拍攝團隊日前遠赴巴黎,拍攝台灣藝術家李真在巴黎凡登廣場舉辦的戶外雕塑展,其融合濃厚東方氣韻以及西方極簡的風格,備受外媒關注與好評,李真更多次受邀參加威尼斯雙年展。接下來拍攝團隊將前往英國倫敦拜訪世界上最大的藝術設計博物館-維多利亞與亞伯特博物館(Victoria And Albert Museum),紀錄中國藝術家徐冰的全新創作個展《桃花源記》。徐冰是現任中央美術學院副院長,擅長以文字創作新藝術作品,是國際上最著名的中國藝術家之一。他在1999年獲得美國最重要的個人成就獎「麥克亞瑟天才獎」,2006年時榮登《美國藝術》雜誌年度最受注目人物排行,2011年更前進大英博物館舉辦個展「背後的故事7」系列作品。 另一位中國當代藝術家張洹以行動藝術聞名,旅居紐約的他曾先後多次受邀參加威尼斯雙年展,縱使作品充滿爭議,但深具時代意涵的創作,獲得法國龐畢度藝術中心、紐約現代博物館等世界知名當代藝術館蒐藏。而同樣旅居紐約多年的台籍藝術家楊識宏,曾獲頒則傑出亞裔藝術家獎,是當代最重要的抽象表現華人藝術家之一,從事藝術創作孜孜不倦超過40年,以抽象形式成功融合東方筆觸與西方史觀,至今仍活躍於國際藝壇。透過Discovery頻道《華人藝術紀》的紀錄觀眾將可以探索這些藝術家的生命歷程,看見他們作品背後豐富的涵養思想,以及華人藝術邁向國際,看見華人藝術影響世界的重要歷程。 Discovery頻道是Discovery傳播集團下的旗艦電視頻道,致力於製作全世界最高品質的紀實節目,並且是最有活力的電視頻道之一。Discovery頻道於1985年開播,目前在亞太地區已有超過1億9千2百萬個收視戶。Discovery頻道也是全球最普及的電視頻道,現已拓及全球超過224個國家與地區4億3千2百萬個收視戶,節目內容則以45種語言播出。Discovery頻道提供觀眾最多元豐富的高品質紀實娛樂節目,從經典野生紀實、科技工程、歷史文明、文化及探險等主題紀錄影片。想更瞭解Discovery頻道,請上網www.discoverychannel.com.tw 繼續 -

李真巴黎凡登大展,倒數最後兩天

2013年9月28日 李真巴黎凡登廣場戶外雕塑大展,一個月的展期引發general國際熱議。 「這些雕塑為什麼這麼大卻看起來這麼輕?」很多現場觀眾都提出了同樣的疑問。 跨越了語言及文化的藩籬,幽默的創作語彙讓國際觀眾不禁會心一笑,國際媒體形容「李真雕塑的東方元素和凡登廣場的西方古典產生了完美的融合。」西方的觀眾也都能察覺「雕塑看起來充滿能量,有東方『氣』的感覺。」李真十二件巨型雕塑空降巴黎最重要的歷史廣場,為東西方的藝術、文化、歷史交流,寫下了重要的一個篇章。 展覽即將於9月29日凌晨12時進行撤展,踏入歐洲巡迴展的下一站旅程。 繼續

-

李真巴黎凡登廣場戶外大型雕塑展,吸引廣大媒體報導

2013年9月14日 「兩個迥異文化的美妙相遇」(Une recontre inattendue entre deux mondes oppose) ─法國十字報(LA CROIX) 「選擇在凡登廣場展出無疑是一個大膽的決定,而藝術家充滿東方底蘊的作品成功在此引起各界關注,促成一場文化交流盛會。」(Le pari d’avoir choisi la place Vendome satisfait l’artiste et interpelle... 繼續 -

李真巴黎凡登廣場大型雕塑個展 - 東方精神與歷史重鎮的完美交會

2013年8月22日 展期| 2013.9.2 – 9.29 地點| 法國巴黎凡登廣場 Place Vendôme Paris 開幕| 2013.9.3 (Tue.) 18:30 李真重裝雕塑 空降巴黎 法國哲學家羅蘭巴特說:「莫泊桑常在艾菲爾鐵塔上用午餐,雖然他並不很喜歡那裡的菜餚。他常說:『這是巴黎唯一一處不是非得看見艾菲爾鐵塔的地方。』」這個19世紀西方工業革命的里程碑在巴黎聳立,時隔一百多年, 2013年9月2日,在巴黎市區的另一端出現了墨黑色的雕塑群像,華人藝術家李真東方的雕塑和內在精神,為這個工業史、藝術史、時尚史匯流的城市巴黎,貼上了標記,銘刻著東西交流的起點。 備受國際關注的華人當代雕塑家李真,即將受邀於法國巴黎凡登廣場(Place Vendôme)展出,展期9月2日-29日,預計以2011年中正紀念堂展覽相同的規模,將一場戶外雕塑大展移師巴黎,正式宣告歐洲巡迴展開跑! 本展將在有著「巴黎珠寶箱」美譽的「凡登廣場」舉辦,囊括12件李真創作中最具代表性的大型雕塑,涵蓋1998年至2010年的四個重要創作系列,尺寸最大者高達9米,重達2噸。... 繼續

-

開幕實況: 第55屆威尼斯雙年展平行展中國大型獨立項目— 「文化‧精神‧生成」

2013年6月18日 展期| 2013.6.1~11.24 地點| 莫拉宮殿 Palazzo Mora(Strada Nuova 30121, Venezia, Italy 340 5300437 ) |馬賽洛宮殿 Palazzo Marcello ( Rio Terà degli... 繼續 -

歐洲巡迴展首站—李真2013巴黎凡登廣場大型雕塑個展

2013年6月11日 展期| 2013.9.2~9.29 地點| 法國巴黎凡登廣場Place Vendôme Paris 開幕| 2013.9.3 (Tue.) 18:30 地點| Hyatt Park Place Vendôme 李真重裝雕塑 空降巴黎 備受國際關注的華人當代雕塑家李真,即將受邀於法國巴黎凡登廣場(Place Vendôme)展出,正式宣告歐洲巡迴展開跑! 展期9月2日-29日,2011年中正紀念堂戶外雕塑大展的規模即將移師巴黎,在有著「巴黎珠寶箱」美譽的「凡登廣場」舉辦。展出作品囊括12件李真創作中最具代表性的大型雕塑,涵蓋1998年至2010年的四個重要創作系列。... 繼續

Page

1

/ 2