生命逝去;陷入沈睡;

睡着了,也许会做梦;哎,这就是问题所在:

当我们摆脱俗世的皮囊,

在那死亡的沈睡之中,究竟会做些什么梦,

想到便不得不踌躇。这一点顾虑,

正好使生命成了一场漫长的磨难。

——《哈姆雷特》,莎士比亚

亚洲艺术中心非常荣幸邀请居住在纽约布鲁克林的艺术家 Joseph Olisaemeka Wilson 来台举办个展。此次展览将展出十件新作,不仅回顾了 Wilson 近年的艺术实践,也呈现了他在构图、媒材实验、对自身潜意识的冥想等多个方面的发展轨迹。充满故事性的独白和快照捕捉,Wilson 将作品角色投入到是否作为、果断与犹豫之间的挣扎中。魔幻中介性以及重大转折前的升华姿态,凸显艺术家独特的叙事风格,也隐含绘画本身作为「磨难」的关键主题。Wilson 在日常生活中经常「见证」到无名英雄所面临的艰苦,修炼得道之路并不容易,需要经历种种考验。透过创作,艺术家将这个蜕变过程转化为媒材形式——追求心灵平静的旅程中,意识到自身内在的痛楚、与之和解,探索下一步的行动,并与自己的潜意识进行对抗。然而,最麻烦的正在于无所作为。「哎,这就是问题所在!」哈姆雷特如是说。

对 Wilson 来说,这些情感也是绘画行为的写照。绘画基底的绘制往往仰赖内心深处的直觉,并具有示意的特性,标志着潜意识的潮汐起伏与和谐。这个阶段是可能出错的,障碍的出现也会使一切更为混沌。热爱高尔夫球的 Wilson 对于这种心境变化并不陌生——即使击出漂亮的第一球,只差几码就可以进洞,草原上意料之外的小颠簸、「障碍」都能使所有的努力毁于一旦。这与绘画的起始阶段相似,在这场灾难和仪式性的牺牲之中,一个和解式的短暂停顿,松动了窒碍难行的困境,激发笔下角色产生超越自身限制、坚定不屈的信念。对小提琴手来说,这个过程就像乐曲梦幻且和缓的休止;对乐团来说,是团队整合时,他人无从置喙的完整性;对于 DJ 来说,是昏昏欲睡催眠似的迷幻。这些音乐作品隐喻着对于「生存还是毁灭(to be or not to be)」这个简单问题的反复咀嚼和思量。

有些画中的角色就像哈姆雷特一样,在艰困时世中、在艰难的针刺痛楚之中挣扎。无数的探问、端详、厘清,尝试深入自身的矛盾思考,最终却只能再次陷入「磨难」的恶性循环。Wilson 无法抚平这些伤痛,仅能见证「困顿的时刻」(hard times)。在《 Hard Times 》这幅作品中,小男孩手握凑合着用的捕虫网,骑在意乱神迷的狐狸背上,超乎现实般飘荡在海泡石绿的天空中。捕虫网实在太小,不敷使用,最终成了投降的白旗。然而,当小男孩试图从底层颜料的阴影暗处真切地浮现到观众眼前,一丝希望也随之展露。我们因小男孩的迟钝而黯然失色之时,也体会睡眠的晦暗与梦境的启示间存在着愉悦的平衡。如《 Hard Times 》所呈现的,Wilson 作品中的角色与绘画本身时不时唤起困惑、焦躁及某种不温不火的漠然感受。在《 Blind Prince 》作品中,毫无王者风范的男子神智不清,呆愣直瞪着观众。头上荒腔走板的王冠,将他纳入不神圣也不合适的统辖。王子歪歪斜斜,行事看似毫不含糊,然屈服于苍白病态之恶。虽未在坚定的决绝中迷失,却因怯懦时刻的本质而终被削弱。

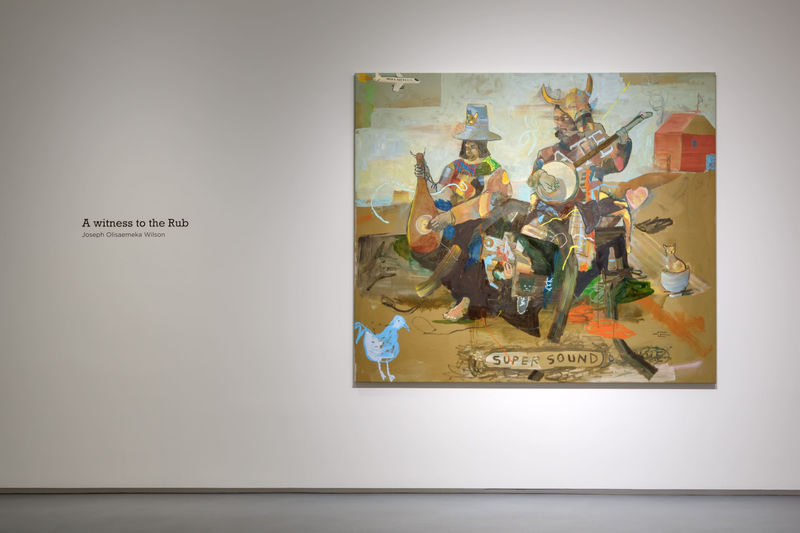

《 Across the Great Divide 》一作呈现广袤的谷地,横跨整个画面,将地势切分成左右两部份。「Super Sound」乐团曾在文明的岛屿上演奏和缓的蓝调与基础的乐曲,如今四位成员为了追求更深、更隐晦的复杂性而撤离。他们轻装上阵,穿越分隔两处的广大水域。景色模糊而广阔,无拘无束且充满野性,阳光将峭壁包夹的水域染成炽热的暖橘色。这幅全景作品展现了四名乐团成员在云间翱翔的景象,可说是 Wilson 企图塑造并攀升到新的绘画领域的创新之作。该作亦呼应了汤玛士.柯尔 ( Thomas Cole ) 的名作《牛轭湖》( The Oxbow ),一窥美洲瞬息万变大地的绘画史诗。柯尔对于磨难有着切身的体会,他曾说:「在那些孤独的场景中,心灵被投射到对永恒事物的沉思之中」,这正反映了 Wilson 的作品角色,他们陷入了依据良知行动抑或返回沉思的两难之中。

Wilson 的创作涉及丰富的拟人化、文学性及充满寓意的奇想,并以不同程度的超然叙事与绘画主导性,来见证所谓的磨难并向其致敬,谨慎地呈现了这种微妙的困境。这种困境引领着他的绘画呈现出柔和的色调、大胆的线条,并乘载了天地之间的情感和姿态。